|

жҷҜеҢәгҖҒж—…жёёеәҰеҒҮеҢәгҖҒж—…жёёдј‘й—ІеҢәжңүд»Җд№ҲеҢәеҲ«пјҹ

----еҚҒдёүиҜҙе…ЁеӣҪж—…жёёе·ҘдҪңдјҡи®®

гҖҠжҠҘе‘ҠгҖӢжҸҗеҮәпјҢвҖңз§ҜжһҒејҖеҸ‘дј‘й—ІеәҰеҒҮдә§е“ҒгҖӮпјҲ1пјүе®һж–Ҫж—…жёёзІҫе“Ғе·ҘзЁӢпјҢе®Ңе–„5Aзә§гҖҒ4Aзә§жҷҜеҢәеҲӣе»әпјҢжҸҗеҚҮи§Ӯе…үж—…жёёе“ҒиҙЁпјҢжё…йҖҖдёҖжү№дёҚеҗҲж ј5Aзә§гҖҒ4Aзә§жҷҜеҢәгҖӮпјҲ2пјүе®һж–Ҫж—…жёёеәҰеҒҮеҢәеӣҪ家ж ҮеҮҶи®Өе®ҡпјҢеңЁзңҒзә§ж—…жёёеәҰеҒҮеҢәдёӯпјҢйҖүжӢ©дёҖжү№з¬ҰеҗҲжқЎд»¶зҡ„пјҢжӯЈејҸи®Өе®ҡдёәеӣҪ家зә§ж—…жёёеәҰеҒҮеҢәгҖӮпјҲ3пјүиҗҪе®һгҖҠеӣҪж°‘ж—…жёёдј‘й—ІзәІиҰҒгҖӢпјҢеҖҹйүҙж—…жёёеҸ‘иҫҫеӣҪ家еҒҡжі•пјҢеҲ¶е®ҡеӣҪ家旅游休闲еҢәж ҮеҮҶпјҢејҖеұ•еҲӣе»әеӣҪ家旅游休闲еҢәиҜ•зӮ№е·ҘдҪңвҖқгҖӮ

иҝҷйҮҢжҸҗеҮәдәҶдёүдёӘеҢәпјҡAзә§жҷҜеҢәгҖҒеӣҪ家зә§ж—…жёёеәҰеҒҮеҢәгҖҒеӣҪ家旅游休闲еҢәгҖӮиҝҷйҮҢжңүеҮ дёӘй—®йўҳжҠҠдәәжҗһзіҠж¶ӮдәҶпјҡ

1.и§Ӯе…үгҖҒдј‘й—ІгҖҒеәҰеҒҮпјҢиҝҷдёүиҖ…жҳҜд»Җд№Ҳе…ізі»пјҹвҖңи§Ӯе…үвҖқйҡҫйҒ“дёҚд№ҹжҳҜвҖңдј‘й—ІвҖқзҡ„дёҖз§Қж–№ејҸеҗ—пјҹвҖңдј‘й—ІвҖқдёҺвҖңеәҰеҒҮвҖқжҳҜд»Җд№Ҳе…ізі»пјҢдёӨиҖ…иғҪеҲҶејҖеҗ—пјҹвҖңеәҰеҒҮвҖқйҡҫйҒ“дёҚжҳҜвҖңдј‘й—ІвҖқеҗ—пјҹ

2.иҝҷ3дёӘвҖңеҢәвҖқд№Ӣй—ҙжҳҜд»Җд№Ҳе…ізі»пјҹвҖңжҷҜеҢәвҖқжҳҜеҸӘжҳҜжҢҮи§Ӯе…үж—…жёёеҢәеҗ—пјҹдёҖдёӘж—…жёёеҢәдёҚиғҪе…јжңүи§Ӯе…үгҖҒдј‘й—ІгҖҒеәҰеҒҮ3дёӘеҠҹиғҪеҗ—пјҹдёҫдёӘдҫӢеӯҗпјҡжқӯе·һиҘҝж№–зҡ„и§Ӯе…үгҖҒдј‘й—ІгҖҒеәҰеҒҮиҝҷ3дёӘеҠҹиғҪеҲҶеҫ—ејҖеҗ—пјҹдёҪжұҹеҸӨеҹҺеҸҠжқҹжІіе°Ҹй•ҮжҳҜеұһдәҺж—…жёёи§Ӯе…үеҢәпјҢиҝҳжҳҜдј‘й—ІеҢәпјҢжҲ–жҳҜеәҰеҒҮеҢәпјҹй•ҝеҹҺдёҖиҲ¬и®ӨдёәжҳҜи§Ӯе…үзҡ„пјҢдҪҶеҢ—дә¬жҖҖжҹ”еҸӨеҢ—еҸЈй•ҝеҹҺи„ҡдёӢж–°е»әи®ҫдәҶдёҖдёӘвҖңеҸӨеҢ—е°Ҹй•ҮвҖқжҷҜеҢәпјҢйҮҢйқўжңүзү№иүІе®ҫйҰҶгҖҒж°‘е®ҝпјҢжңүд»ҝеҲ¶й…’еқҠгҖҒжҹ“еқҠгҖҒдјҡйҰҶгҖҒй•–еұҖзӯүзӯүпјҢе®ғеұһдәҺд»Җд№Ҳзұ»еһӢзҡ„ж—…жёёеҢәпјҹдёҖж—Ҙжёёзҡ„еҚ еӨ§еӨҡж•°пјҢ他们жҳҜвҖңи§Ӯе…үвҖқпјҢдҪҸдёӨгҖҒдёүеӨңзҡ„жҳҜвҖңдј‘й—ІвҖқиҝҳжҳҜвҖңеәҰеҒҮвҖқпјҹ

3. Aзә§жҷҜеҢәгҖҒеӣҪ家旅游еәҰеҒҮеҢәгҖҒеӣҪ家旅游休闲еҢә3дёӘзүҢеӯҗпјҢеҸҜд»ҘйҮҚеӨҚжӢҝеҗ—пјҹе·Із»ҸжҳҜГ—Aзә§жҷҜеҢәиғҪеҶҚз”іжҠҘеӣҪ家зә§ж—…жёёеәҰеҒҮеҢәеҗ—пјҹеӣҪ家旅游еәҰеҒҮеҢәдёҺеӣҪ家旅游休闲еҢәиғҪжңүд»Җд№ҲеҢәеҲ«пјҹе·Із»ҸжҳҜеӣҪ家旅游еәҰеҒҮеҢәдәҶпјҢиғҪеҶҚз”іжҠҘеӣҪ家旅游休闲еҢәеҗ—пјҹеҲ°ең°ж–№дёҠпјҢд»Җд№ҲзүҢеӯҗйғҪжғіжӢҝпјҢжӢҝеҫ—и¶ҠеӨҡи¶ҠеҘҪпјҢдёҖеҸҜеҮәеҗҚпјҢдәҢжңүж”ҝз»©пјҢдёүеҸҜж¶Ёд»·пјҢдёҖдёҫдёүеҫ—дҪ•д№җдёҚдёәпјҹ

е…ЁеӣҪеҗ„ең°жҳҜдёҚжҳҜеҶҚиҰҒжҺҖиө·дёҖдёӘдәүе…ҲжҒҗеҗҺең°з”іжҠҘгҖҒеҲӣе»әеӣҪ家旅游еәҰеҒҮеҢәгҖҒеӣҪ家旅游休闲еҢәзҡ„зғӯжҪ®пјҹжҳҜдёҚжҳҜеҸҲиҰҒеҪўжҲҗдёҖдёӘзј–еҲ¶вҖңеҲӣе»әвҖқеӣҪ家旅游еәҰеҒҮеҢәгҖҒеӣҪ家旅游休闲еҢәвҖң规еҲ’вҖқзҡ„зғӯжҪ®пјҹжҳҜдёҚжҳҜеңЁвҖңAзә§жҷҜеҢәиҜ„е®ҡ委е‘ҳдјҡвҖқеӨ–пјҢеҶҚиҰҒи®ҫз«ӢвҖңеӣҪ家旅游еәҰеҒҮеҢәиҜ„е®ҡ委е‘ҳдјҡвҖқгҖҒвҖңеӣҪ家旅游休闲еҢәиҜ„е®ҡ委е‘ҳдјҡвҖқпјҹ

и§Ӯе…үгҖҒдј‘й—ІгҖҒеәҰеҒҮйғҪеұһдәҺжҳҜж—…жёёзҡ„иҢғз•ҙпјҢеҜ№дәҺиҝҷдёүиҖ…зҡ„е…ізі»пјҢжң¬дәәеңЁ1995е№ҙеҶҷзҡ„гҖҠдј‘й—ІдёҺйғҪеёӮж—…жёёгҖӢдёҖж–ҮдёӯеҜ№иҝҷдёӘй—®йўҳеҒҡиҝҮзІ—з•Ҙзҡ„еҲҶжһҗгҖӮвҖңдј‘й—ІдёҺж—…жёёжҳҜдәӨеҸүе…ізі»жҲ–йғЁеҲҶйҮҚеҗҲе…ізі»гҖӮ科еӯҰең°иҜҙпјҢдәә们еңЁеұ…дҪҸең°зҡ„дј‘й—Іжҙ»еҠЁ(еҰӮжёёеӣӯгҖҒи§Ӯеү§гҖҒзңӢз”өеҪұгҖҒеҸӮи§Ӯеұ•и§ҲдјҡгҖҒйҖӣжёёд№җеңә)дёҚиғҪз§°д№Ӣдёәж—…жёёгҖӮеҸӘжңүзҰ»ејҖеұ…дҪҸең°еҲ°ејӮең°дёҖе®ҡж—¶й—ҙд»ҘдёҠпјҲеҰӮиҝҮеӨң)зҡ„дј‘й—Іжҙ»еҠЁпјҢжүҚз®—зңҹжӯЈзҡ„ж—…жёёгҖӮдёҘж јең°иҜҙпјҢеҸӘжңүд»Ҙи§Ӯе…үгҖҒеәҰеҒҮгҖҒеҒҘиә«гҖҒеЁұд№җгҖҒжҺўдәІи®ҝеҸӢдёәдё»иҰҒзӣ®зҡ„еҺ»ејӮең°зҡ„дј‘й—Іжҙ»еҠЁпјҢжүҚжҳҜжң¬жқҘж„Ҹд№үдёҠзҡ„ж—…жёёжҙ»еҠЁпјӣд»Ҙе…¬еҠЎгҖҒе•ҶеҠЎгҖҒж–ҮеҢ–гҖҒеӯҰд№ гҖҒиҖғеҜҹе’Ңз ”з©¶дёәдё»иҰҒзӣ®зҡ„зҡ„ж—…иЎҢпјҢе°Ҫз®Ўжңүдј‘й—ІеЁұд№җзҡ„жҙ»еҠЁеҶ…е®№пјҢдҪҶдёҚиғҪз§°д№Ӣдёәдј‘й—ІпјҢиҖҢжҳҜеёҰжңүдј‘й—ІиүІеҪ©зҡ„ж—…иЎҢжҲ–ж—…жёёгҖӮвҖқеӣҪж°‘йҖүжӢ©и§Ӯе…үгҖҒеәҰеҒҮзӯүдёҚеҗҢж–№ејҸдј‘й—ІпјҢжҲ–иҖ…иҜҙжҠҠи§Ӯе…үгҖҒдј‘й—ІгҖҒеәҰеҒҮз»“еҗҲиө·жқҘпјҢејҖеұ•еӨҡз§ҚеӨҡж ·зҡ„ж—…жёёпјҢжҳҜеӨ§еҠҝжүҖиө·гҖӮйҖӮеә”иҝҷз§ҚйңҖиҰҒпјҢеӣ ең°еҲ¶е®ңе»әи®ҫи§Ӯе…үгҖҒдј‘й—ІгҖҒеәҰеҒҮзӣёз»“еҗҲзҡ„еҗ„зұ»ж—…жёёеҢәпјҢеј•еҜјгҖҒжҺЁеҠЁи§Ӯе…үгҖҒдј‘й—ІгҖҒеәҰеҒҮзӯүз»јеҗҲеҸ‘еұ•гҖҒйӣҶжҲҗеҸ‘еұ•пјҢиҖҢдёҚжҳҜз”ЁеӨҡдёӘеӣҪ家ж ҮеҮҶеҺ»еүІиЈӮе®ғ们пјҢз”ұжӯӨејҖеұ•еӨҡзӣ®з№ҒеӨҡзҡ„з”іжҠҘгҖҒиҜ„жҜ”жҙ»еҠЁгҖӮд»ҺзҺ°жңүзҡ„еҗ„зұ»Aзә§жҷҜеҢәжқҘзңӢпјҢи®ёеӨҡжҷҜеҢәдҫ§йҮҚи§Ӯе…үеҠҹиғҪпјҢдҪҶд№ҹжңүи®ёеӨҡжҷҜеҢәе…јжңүи§Ӯе…үдј‘й—ІеәҰеҒҮеҠҹйғҪпјҢжңүдәӣжҷҜеҢәеҲқжңҹд»Ҙи§Ӯе…үдёәдё»пјҢеҗҺжқҘйҖҗжӯҘе®Ңе–„дј‘й—ІеәҰеҒҮеҠҹиғҪпјҢеҗ‘з»јеҗҲжҖ§жҷҜеҢәжҸҗеҚҮгҖӮд»ҺзҺ°жңүзҡ„гҖҠж—…жёёеҢәпјҲзӮ№пјүиҙЁйҮҸзӯүзә§зҡ„еҲ’еҲҶдёҺиҜ„е®ҡгҖӢж ҮеҮҶдёҺгҖҠж—…жёёеәҰеҒҮеҢәзӯүзә§еҲ’еҲҶгҖӢж ҮеҮҶзҡ„еҹәжң¬еҶ…е®№еӨ§еҗҢе°ҸејӮпјҢе№¶ж— ж №жң¬еҢәеҲ«пјҢе°Өе…¶жҳҜдј‘й—ІеҢәдёҺеәҰеҒҮеҢәжӣҙеҠ йҡҫд»ҘеҢәеҲ«гҖӮ

Aзә§жҷҜеҢәгҖҒеӣҪ家旅游еәҰеҒҮеҢәгҖҒеӣҪ家旅游休闲еҢәпјҢиҝҳжңүд№Ўжқ‘ж—…жёёзӨәиҢғзӮ№гҖҒе·Ҙдёҡж—…жёёзӨәиҢғзӮ№гҖҒзәўиүІж—…жёёзӨәиҢғзӮ№гҖҒжү¶иҙ«ж—…жёёзӨәиҢғзӮ№гҖҒжҷәж…§ж—…жёёиҜ•зӮ№пјҢеҶҚжңүдёӯеӣҪж—…жёёеј·еҺҝгҖҒвҖңз»јеҗҲж”№йқ©зӨәиҢғГ—вҖқпјҢгҖҠжҠҘе‘ҠгҖӢеҸҲжҸҗеҮәвҖң旅游科жҠҖеҲӣж–°еӯөеҢ–еӣӯвҖқгҖҒвҖңз ”еӯҰж—…жёёеҹәең°вҖқзӯүзӯүпјҢеҗҚзӣ®з№ҒеӨҡгҖҒиҠұж ·зҷҫеҮәпјҢеҹәеұӮж—…жёёеұҖдёәжӯӨеҝҷдәҺз”іжҠҘгҖҒиҜ„жҜ”гҖҒжЈҖжҹҘпјҢиӢҰдёҚе ӘиЁҖпјҒ

笔иҖ…йҡҫд»ҘзҗҶи§Јзҡ„жҳҜпјҢдёәд»Җд№ҲеҰӮжӯӨзғӯиЎ·дәҺвҖңеҲӣе»әвҖқгҖҒвҖңиҜ„е®ҡвҖқд№Ӣзұ»зҡ„жҙ»еҠЁе‘ўпјҹ

дј‘й—ІдёҺйғҪеёӮж—…жёё

1995е№ҙ9жңҲеңЁдёҠжө·вҖңйғҪеёӮж—…жёёеӣҪйҷ…з ”и®ЁдјҡвҖқдёҠзҡ„еҸ‘иЁҖгҖӮ收еҪ•дәҺгҖҠйғҪеёӮж—…жёёз ”з©¶гҖӢпјҢеӨҚж—ҰеӨ§еӯҰеҮәзүҲзӨҫ1996е№ҙзүҲгҖӮ

дәәзұ»иЎҢе°ҶиҫһеҲ«20дё–зәӘпјҢжӯҘе…Ҙ21дё–зәӘгҖӮеңЁж–°ж—§дё–зәӘдәӨжӣҝд№Ӣйҷ…пјҢдј‘й—ІдёҺж—…жёёе·ІжҲҗдёәдәә们з”ҹжҙ»ж–№ејҸзҡ„йҮҚиҰҒз»„жҲҗйғЁеҲҶгҖӮеҰӮдҪ•ж»Ўи¶ідәә们休闲е’Ңж—…жёёзҡ„йңҖжұӮпјҢе·ІжҲҗдёәж”ҝ治家гҖҒз»ҸжөҺеӯҰ家гҖҒзӨҫдјҡеӯҰ家гҖҒж–ҮеҢ–专家们и¶ҠжқҘи¶Ҡе…іжіЁзҡ„дёҖдёӘзӨҫдјҡй—®йўҳгҖӮж—…жёёе’Ңдј‘й—Ідёҡе·ІжҲҗдёәдё–з•Ңз»ҸжөҺдёӯзҡ„дёҖдёӘйҮҚиҰҒдә§дёҡе’Ңдј—еӨҡеӣҪ家新зҡ„з»ҸжөҺеўһй•ҝзӮ№гҖӮ

дёҖгҖҒдј‘й—Ізҡ„ж—¶д»ЈиғҢжҷҜ

дј‘й—ІпјҢжҳҜдёҖдёӘж—ўеҸӨиҖҒеҸҲж–°йІңзҡ„иҜқйўҳгҖӮ

иҮӘд»Һдәәзұ»и·Ёиҝӣж–ҮжҳҺзҡ„й—Ёж§ӣд»ҘеҗҺпјҢеҠідҪңдёҺдј‘й—Іе°ұжҲҗдёәдәәз”ҹдёҚеҸҜеҲҶеүІзҡ„дёӨдёӘж–№йқўгҖӮдёҚиҝҮпјҢеңЁеҸӨд»Је’Ңдёӯдё–зәӘзҡ„жј«й•ҝеІҒжңҲйҮҢпјҢеңЁз”ҹдә§еҠӣзҡ„дҪҺдёӢе’ҢиҮӘ然з»ҸжөҺдёәдё»зҡ„зӨҫдјҡдёӯпјҢдј‘й—ІеҸӘжҳҜе°‘ж•°зү№жқғйҳ¶еұӮзҡ„дё“еҲ©гҖӮе®ғдёҺеҚ дәәеҸЈз»қеӨ§еӨҡж•°зҡ„еҘҙйҡ¶гҖҒеҶңж°‘е’Ңе№іж°‘еҮ д№ҺжҳҜж— зјҳзҡ„гҖӮиҝ‘д»Је·Ҙдёҡйқ©е‘ҪеҲқжңҹе’Ңиө„жң¬зҡ„еҺҹе§Ӣз§ҜзҙҜж—¶жңҹпјҢжғ…еҶөдҫқ然еҰӮжӯӨгҖӮ20дё–зәӘжҳҜдәәзұ»ж–ҮжҳҺеҸІдёҠзҡ„йҮҚеӨ§иҪ¬жҠҳгҖӮ科жҠҖзҡ„иҝӣжӯҘпјҢз»ҸжөҺзҡ„еҸ‘еұ•пјҢеҠіе·ҘиҖ…зҡ„жҠ—дәүпјҢзҺҮе…ҲеңЁиҘҝ欧гҖҒеҢ—зҫҺе®һиЎҢдәҶ8е°Ҹж—¶е·ҘдҪңеҲ¶гҖӮ1910е№ҙзҫҺеӣҪе®һиЎҢжҜҸе‘Ё50е°Ҹж—¶е·ҘдҪңеҲ¶гҖӮ1935е№ҙеӣҪйҷ…еҠіе·Ҙз»„з»ҮзЎ®и®ӨжҜҸеӨ©е·ҘдҪң8е°Ҹж—¶пјҢжҜҸе‘Ё40е°Ҹж—¶гҖӮ1949е№ҙиҜҘз»„з»ҮеҸҲзЎ®и®ӨеҠіе·ҘжҜҸе№ҙиҮіе°‘дә«жңү6еӨ©еёҰи–ӘеҒҮгҖӮд»ҺжӯӨпјҢдј‘й—ІејҖе§Ӣиҝӣе…ҘеҠіеҠЁиҖ…зҡ„з”ҹж¶Ҝд№ӢдёӯгҖӮ

еңЁ20дё–зәӘеҗҺеҚҠеҸ¶пјҢ科жҠҖйқ©е‘Ҫж—Ҙж–°жңҲејӮпјҢзӨҫдјҡз»ҸжөҺзӘҒйЈһзҢӣиҝӣпјҢзӨҫдјҡеҹҺеёӮеҢ–иҝӣзЁӢеҠ йҖҹпјҢдәәзұ»ж–ҮжҳҺжҺЁйҷҲеҮәж–°пјҢйҖҗжӯҘиҖҢж·ұеҲ»ең°ж”№еҸҳзқҖдё–з•Ңзҡ„дәәеҸЈз»“жһ„е’Ңз”ҹжҙ»ж–№ејҸгҖӮдәәзҡ„еҜҝе‘Ҫзҡ„延й•ҝпјҢйҖҖдј‘е№ҙйҫ„зҡ„жҸҗеүҚпјҢе·ҘдҪңж—¶й—ҙзҡ„зј©зҹӯпјҢеёҰи–ӘеҒҮжңҹзҡ„延й•ҝпјҢеј№жҖ§е·ҘдҪңеҲ¶гҖҒеңЁе®¶е·ҘдҪңеҲ¶зҡ„жҺЁе№ҝпјҢдәә们зҡ„й—ІжҡҮж—¶й—ҙз©әеүҚеўһеҠ гҖӮеҲ°1995 е№ҙ5жңҲ1ж—ҘпјҢе…Ёдё–з•Ң175дёӘеӣҪ家дёӯпјҢжңү145дёӘеӣҪ家е®һиЎҢдәҶ5еӨ©е·ҘдҪңеҲ¶пјҢе…¶дёӯеҢ…жӢ¬жүҖжңүеҸ‘иҫҫеӣҪ家е’Ңз»қеӨ§еӨҡж•°еҸ‘еұ•дёӯеӣҪ家гҖӮеҗ„еӣҪеёҰи–Әе№ҙдј‘еҒҮжңҹдёә5пҪһ32еӨ©дёҚзӯүгҖӮдәәзұ»е·Ід»Һжқғиҙөдј‘й—Іж—¶д»Јиҝӣе…ҘдәҶеӨ§дј—дј‘й—Іж—¶д»ЈгҖӮзӨҫдјҡеӯҰ家预жөӢпјҢеҲ°21дё–зәӘпјҢдёҖдәӣеҸ‘иҫҫеӣҪ家е°Ҷе®һиЎҢжҜҸе‘Ёе·ҘдҪң35е°Ҹж—¶е’Ң3еӨ©дј‘еҒҮеҲ¶гҖӮиҝҷеңЁж–°з§‘жҠҖйқ©е‘Ҫеј•еҸ‘дёӢзӨҫдјҡз”ҹдә§еҠӣе°ҶеҮәзҺ°зӘҒз ҙжҖ§йЈһи·ғзҡ„ж—¶д»ЈпјҢжҳҜж—ўеҸҜжңӣеҸҲеҸҜеҚізҡ„дәӢгҖӮ

еҸҜд»Ҙж–ӯиЁҖпјҢй—ІжҡҮж—¶й—ҙзҡ„延й•ҝпјҢдј‘й—ІиҙЁйҮҸзҡ„жҸҗй«ҳпјҢжҳҜдәәзұ»ж–ҮжҳҺеҚҮеҚҺзҡ„ж Үеҝ—пјҢд№ҹжҳҜзӨҫдјҡиҝӣжӯҘзҡ„еҝ…然гҖӮе·ЁеӨ§зҡ„зӨҫдјҡйңҖжұӮпјҢжҺЁеҠЁзқҖж—…жёёе’Ңдј‘й—Ідёҡзҡ„й•ҝи¶ізҢӣиҝӣгҖӮжҚ®зҫҺеӣҪжҠҘеҲҠз§°пјҢзҫҺеӣҪеұ…ж°‘жҜҸе№ҙдј‘й—ІеЁұд№җж¶Ҳиҙ№иҫҫ3.4дёҮдәҝзҫҺе…ғгҖӮеҶ·жҲҳз»“жқҹеҗҺпјҢй«ҳ科жҠҖзә·зә·иҝҗз”ЁеҲ°дј‘й—ІеЁұд№җдёҡдёӯпјҢжҲҗдёәжҺЁеҠЁзҫҺеӣҪз»ҸжөҺеўһй•ҝзҡ„еј•ж“ҺгҖӮж¶Ҳиҙ№йңҖжұӮжҺЁеҠЁдә§дёҡеҸ‘еұ•пјҢеҺҶжқҘеҰӮжӯӨгҖӮж—…жёёдёҡжҲҗдёәеҪ“д»Ҡдё–з•Ңзҡ„第дёҖеӨ§дә§дёҡпјҢе®Ңе…ЁйЎәзҗҶжҲҗз« гҖӮ

дәҢгҖҒдёӯеӣҪзҡ„дј‘й—Ізғӯ

вҖңй—ІвҖқеӯ—еңЁдёӯж–ҮдёӯпјҢеҺҶжқҘжҳҜиҙ¬д№үеӨҡдәҺиӨ’д№үгҖӮвҖңй—ІдәәвҖқгҖҒвҖңй—ІиҒҠвҖқгҖҒвҖңй—ІжүҜвҖқгҖҒвҖңй—ІиҚЎвҖқгҖҒвҖңй—ІжқӮвҖқгҖҒвҖңжёёжүӢеҘҪй—ІвҖқзӯүпјҢвҖңжңүй—ІиҖ…вҖқеҲҷжҳҜвҖңеҜ„з”ҹиҷ«вҖқзҡ„д»ЈеҗҚиҜҚгҖӮиҝҷеңЁвҖңй—ІвҖқжҳҜеүҘеүҠиҖ…дё“еҲ©зҡ„ж—¶д»ЈжҳҜеҸҜд»ҘзҗҶи§Јзҡ„гҖӮиҝ‘е№ҙжқҘпјҢвҖңдј‘й—ІвҖқеҚҙжҲҗдәҶйғҪеёӮжөҒиЎҢзҡ„ж–°жҰӮеҝөгҖӮвҖңдј‘й—ІжңҚвҖқгҖҒвҖңдј‘й—ІйһӢвҖқгҖҒвҖңдј‘й—ІеәҰеҒҮвҖқпјҢжҲҗдәҶдәә们е°Өе…¶жҳҜйғҪеёӮеұ…ж°‘зҡ„зғӯй—ЁиҜқйўҳгҖӮ

вҖңдј‘й—ІзғӯвҖқзҡ„еҲқиө·жҳҜдёӯеӣҪж”№йқ©ејҖж”ҫеј•жқҘзӨҫдјҡе·ЁеҸҳзҡ„дә§зү©гҖӮжҚ®еӣҪ家з»ҹи®ЎеұҖжңҖж–°з»ҹи®ЎпјҢ1978пҪһ1994е№ҙй—ҙпјҢеңЁеӣҪж°‘з»ҸжөҺеӨ§еҸ‘еұ•зҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢеӣҪ家гҖҒйӣҶдҪ“е’ҢдёӘдәәд№Ӣй—ҙзҡ„еҲҶй…Қж јеұҖеҸ‘з”ҹйҮҚеӨ§еҸҳеҢ–гҖӮеӣҪ家收е…ҘеҚ еӣҪеҶ…з”ҹдә§жҖ»еҖјзҡ„жҜ”йҮҚз”ұ31.6%йҷҚеҲ°14.5пј…пјҢеҹҺд№Ўеұ…ж°‘дёӘдәә收е…ҘжүҖеҚ жҜ”йҮҚз”ұ49.3пј…еҚҮиҮі61.7пј…пјӣйӣҶдҪ“收е…ҘжҜ”йҮҚз”ұ19.1пј…еҚҮиҮі23.8пј…пјҢеңЁиҝҷз§ҚвҖңи—ҸеҜҢдәҺж°‘вҖқзҡ„жҖ»и¶ӢеҠҝдёӢпјҢеұ…ж°‘зҡ„з”ҹжҙ»ж°ҙе№іе’Ңз”ҹжҙ»иҙЁйҮҸе‘ҲеӨ§е№…еәҰдёҠеҚҮи¶ӢеҠҝгҖӮ

еӣҪйҷ…дёҠйҖҡеёёз”ЁжҒ©ж је°”зі»ж•°пјҢеҚіеӣҪж°‘иҙӯд№°йЈҹе“Ғзҡ„ж”ҜеҮәдёҺе…¶ж¶Ҳиҙ№жҖ»ж”ҜеҮәд№ӢжҜ”пјҢдҪңдёәиЎЎйҮҸдёҖеӣҪеӣҪж°‘з”ҹжҙ»иҙЁйҮҸзҡ„жҢҮж Үд№ӢдёҖгҖӮеҰӮж—Ҙжң¬пјҢжҒ©ж је°”зі»ж•°1951е№ҙдёә51.7пј…пјҢ70е№ҙд»Јдёә28.1%гҖӮзӣ®еүҚеҸ‘иҫҫеӣҪ家дёҖиҲ¬еңЁ20%пҪһ30пј…д№Ӣй—ҙгҖӮжҚ®дё–з•Ң旅游专家еҲҶжһҗпјҢжҒ©ж је°”зі»ж•°еңЁ50пј…д»ҘдёӢе°ұе…·еӨҮеӣҪеҶ…ж—…жёёзҡ„жқЎд»¶пјҢ30пј…д»ҘдёӢе°ұжңүеҮәеӣҪж—…жёёзҡ„жқЎд»¶гҖӮжҚ®1995е№ҙ第дёҖеӯЈеәҰеӣҪ家з»ҹи®ЎеұҖзҡ„жҠҪж ·и°ғжҹҘиЎЁжҳҺпјҢеҢ—дә¬гҖҒдёҠжө·гҖҒеӨ©жҙҘ3 дёӘзӣҙиҫ–еёӮеұ…ж°‘зҡ„дәәеқҮжңҲ收е…ҘеҲҶеҲ«дёә485е…ғгҖҒ578е…ғгҖҒ348е…ғпјҢдәәеқҮжңҲж”ҜеҮәеҲҶеҲ«дёә401е…ғгҖҒ466е…ғгҖҒ301е…ғпјӣе…¶дёӯйЈҹе“Ғж”ҜеҮәеҲҶеҲ«дёә179е…ғгҖҒ249е…ғгҖҒ160 е…ғпјҢжҒ©ж је°”зі»ж•°еҲҶеҲ«дёә49.1пј…гҖҒ53.4%гҖҒ53.2пј…гҖӮ3еёӮдәәеқҮж–ҮеҢ–гҖҒж•ҷиӮІе’ҢеЁұд№җзҡ„ж¶Ҳиҙ№еҲҶеҲ«еҚ жҖ»ж”ҜеҮәзҡ„13пј…гҖҒ10пј…е’Ң8пј…гҖӮиҝҷиЎЁжҳҺпјҢдёӯеӣҪдәәзҡ„з”ҹжҙ»ж°ҙе№ід»Һзәөеҗ‘дёҠжҜ”пјҢ10е№ҙжқҘеңЁдёҠеҚҮпјҢиҝҷжҳҜзӣ®еүҚеҮәзҺ°вҖңдј‘й—ІзғӯвҖқзҡ„ж №з”ұгҖӮдҪҶд»ҺжЁӘеҗ‘дёҠдёҺеҸ‘иҫҫеӣҪ家зӣёжҜ”пјҢеңЁдј‘й—Ізҡ„йҮҸдёҺиҙЁдёҠпјҢйғҪжңүзӣёеҪ“еӨ§зҡ„е·®и·қпјҢдёӯеӣҪд»ҚжҳҜдёҖдёӘеҸ‘еұ•дёӯзҡ„еӣҪ家гҖӮвҖңдј‘й—ІзғӯвҖқеҸӘжҳҜеңЁйғЁеҲҶеӨ§дёӯеҹҺеёӮзҡ„йғЁеҲҶеұ…ж°‘дёӯеҲқжҳҫз«ҜеҖӘпјҢеңЁе…ЁеӣҪиҢғеӣҙеҶ…еҲҮдёҚеҸҜдј°и®ЎиҝҮй«ҳгҖӮ

дёӯеӣҪеҹҺй•Үеұ…民家еәӯз»ҸжөҺзұ»еһӢжҜ”иҫғ

зұ»еҲ«

жҲ·еқҮе№ҙ收е…Ҙ

пјҲдёҮе…ғпјү

жҲ·еқҮйҮ‘иһҚиө„дә§

пјҲдёҮе…ғпјү

еҚ е…ЁеӣҪ家еәӯжҖ»жҲ·ж•°жҜ”дҫӢпјҲ%пјү

иҮӘи®Өдёә家еәӯз”ҹжҙ»зӯүзә§зҡ„жҜ”дҫӢпјҲ%пјү

иҙ«еӣ°еһӢ

0.5д»ҘдёӢ

0.3

4

дёӢзӯүпјҢ7.2

жё©йҘұеһӢ

0.5пҪһ1

0.9

34

дёӯдёӢзӯүпјҢ26.9

е°Ҹеә·еһӢ

1пҪһ3

2.8

55

дёӯзӯүпјҢ53.2

еҜҢиЈ•еһӢ

3пҪһ10

8.7

6

дёӯдёӢзӯүпјҢ11.9

еҜҢиұӘеһӢ

10д»ҘдёҠ

28

1

дёҠзӯү0.8

ж–ҷжқҘжәҗпјҡжҚ®еұұиҘҝгҖҠеӨ§еҗҢж—ҘжҠҘгҖӢ1995е№ҙ7жңҲ24ж—ҘгҖҠеҹҺй•Ү家еәӯдә”з§Қзұ»еһӢ并еӯҳгҖӢдёҖж–ҮеҲ¶иЎЁгҖӮ

然иҖҢпјҢдёӯеӣҪжҳҜдёҖдёӘеҸ‘еұ•дёӯзҡ„еӨ§еӣҪпјҢдәәеҸЈдј—еӨҡпјҢең°еҹҹиҫҪйҳ”пјҢеҹҺд№Ўе·®еҲ«гҖҒең°еҢәе·®еҲ«гҖҒиЎҢдёҡе·®еҲ«гҖҒзҫӨдҪ“е·®еҲ«е°Ҷй•ҝжңҹеӯҳеңЁгҖӮжҚ®з»ҸжөҺ专家жөӢз®—пјҢдёӯеӣҪеҹҺй•Үеұ…民家еәӯдә”з§Қзұ»еһӢ并еӯҳгҖӮе°Ҹеә·еһӢ家еәӯд»ҘдёҠеҚ 6 0пј…пјҢдёӯеӣҪдәәдј‘й—Іе’Ңж—…жёёзҡ„жҪңеңЁйңҖжұӮдёҚеҸҜдҪҺдј°гҖӮ

ж №жҚ®еӣҪйҷ…з»ҸйӘҢе’ҢжҲ‘еӣҪзҡ„е®һйҷ…жғ…еҶөпјҢдёҖиҲ¬ең°иҜҙпјҢдәә们иҫҫеҲ°е°Ҹеә·ж°ҙе№іе°ұжңүеӣҪеҶ…ж—…жёёзҡ„иҰҒжұӮе’ҢиғҪеҠӣпјҢиҫҫеҲ°еҜҢиЈ•ж°ҙе№іе°ұжңүеҮәеӣҪж—…жёёзҡ„иҰҒжұӮе’ҢиғҪеҠӣгҖӮжҚ®дёӯеӣҪеӣҪ家旅游еұҖе…¬еёғзҡ„жҠҪж ·и°ғжҹҘиө„ж–ҷпјҢ1994е№ҙе…ЁеӣҪеӣҪеҶ…ж—…жёё5.24дәҝдәәж¬ЎпјҢж—…жёёжҖ»иҠұиҙ№1023.51дәҝе…ғгҖӮе…¶дёӯпјҢеҹҺй•Үеұ…ж°‘2.05дәҝдәәж¬ЎпјҢеҮәжёёзҺҮдёә75.9%пјҢдәәеқҮж—…жёёж¶Ҳиҙ№413е…ғпјӣеҶңжқ‘еҶңж°‘еҮәжёё3.19дәҝдәәж¬ЎпјҢеҮәжёёзҺҮдёә34.3%пјҢдәәеқҮж—…жёёж¶Ҳиҙ№55е…ғгҖӮз”ұжӯӨеҸҜи§ҒпјҢдёӯеӣҪзҡ„дј‘й—Іж¶Ҳиҙ№е’Ңж—…жёёж¶Ҳиҙ№еёӮеңәиҷҪ然д»ҚеӨ„еңЁеҲқе§Ӣйҳ¶ж®өпјҢдҪҶ其规模д№Ӣе№ҝгҖҒжҪңеҠӣд№ӢеӨ§пјҢжҳҜдё–з•ҢдёҠе°‘жңүзҡ„гҖӮ

е°ӨдёәеҖјеҫ—жіЁж„Ҹзҡ„жҳҜпјҢиө°еңЁж¶Ҳиҙ№жҪ®жөҒеүҚеҲ—зҡ„еӨ§еҹҺеёӮеұ…ж°‘пјҢеҜ№дәҺй«ҳж ји°ғз”ҹжҙ»зҡ„иҝҪжұӮе’Ңж–°ејҸдј‘й—Іи§Ӯзҡ„и®ӨеҗҢејҖе§ӢжҲҗдёәдёҖз§Қж–°зҡ„зӨҫдјҡж—¶е°ҡгҖӮ1995е№ҙ4жңҲдёҫиЎҢзҡ„гҖҠеҢ—дә¬ж¶Ҳиҙ№иҖ…з”ҹжҙ»и§ӮгҖҒж¶Ҳиҙ№и§ӮжҠҪж ·и°ғжҹҘгҖӢиЎЁжҳҺпјҢеҗ‘еҫҖй«ҳж ји°ғз”ҹжҙ»е’Ңж–°ејҸдј‘й—Іи§Ӯе·Іиў«еӨҡж•°дәәи§Ҷдёәдәәз”ҹзҡ„дёҖеӨ§иҝҪжұӮгҖӮеңЁз”ҹжҙ»и§Ӯж–№йқўпјҢж¶Ҳиҙ№иҖ…зҡ„йҖүжӢ©дёәпјҡвҖңйҮҚи§ҶжқғеҲ©вҖқ51%пјҢвҖңйҮҚи§ҶзӨҫдәӨвҖқ60%пјҢвҖңиҝҪжұӮжөҒиЎҢж„ҹеҸ—вҖқ62%пјҢвҖңж–°ејҸдј‘й—ІвҖқ65%пјҢвҖңеҗ‘еҫҖй«ҳж ји°ғз”ҹжҙ»вҖқ78%пјҢвҖңиҮӘжҲ‘е……е®һвҖқ81%пјҢвҖңе…іеҝғ家еәӯвҖқ84%пјҢвҖңе…іеҝғеҒҘеә·вҖқ87%гҖӮ

з§Қз§Қиҝ№иұЎжҳҫзӨәпјҡеңЁиҝҷеқ—еҚ дё–з•ҢдәәеҸЈ1/5зҡ„960дёҮе№іж–№е…¬йҮҢзҡ„еңҹең°дёҠпјҢеӨ§дј—дј‘й—Іж—¶д»Је·Із»ҸжҸӯејҖеәҸ幕гҖӮеҪ“然пјҢе®ғзҡ„й«ҳжҪ®еә”еңЁдёӢдёӘдё–зәӘдёӯеҸ¶пјҢеҚідёӯеӣҪе…Ёйқўе®һзҺ°зҺ°д»ЈеҢ–д№Ӣж—¶гҖӮ

дёүгҖҒдј‘й—Ізҡ„е®ҡд№үдёҺеҲҶзұ»

е°Ҫз®ЎзӨҫдјҡеӯҰ家еҜ№вҖңдј‘й—ІвҖқзҡ„е®ҡд№үдәүи®әдёҚдј‘пјҢе…¬дј—еҜ№вҖңдј‘й—ІвҖқзҡ„зҗҶи§ЈеӨ§зӣёеҫ„еәӯпјҢдҪҶжңүдёҖзӮ№зЎ®е·Іиў«дё–дәәжүҖи®ӨеҗҢ:вҖңдәәдәәжңүдј‘жҒҜе’Ңдј‘й—Ізҡ„жқғеҲ©пјҲиҒ”еҗҲеӣҪгҖҠдё–з•Ңдәәжқғе®ЈиЁҖгҖӢ)гҖӮвҖңж— и®әеңЁеҹҺеёӮе’Ңд№Ўжқ‘пјҢй—ІжҡҮйғҪжҳҜйҮҚиҰҒзҡ„гҖӮе®ғдёәдәә们жҸҗдҫӣдәҶжҝҖеҸ‘еҹәжң¬жүҚиғҪзҡ„еҸҳеҢ–жқЎд»¶пјҡж„Ҹеҝ—гҖҒзҹҘиҜҶгҖҒиҙЈд»»ж„ҹе’ҢеҲӣйҖ еҠӣзҡ„иҮӘз”ұеҸ‘еұ•гҖӮвҖқпјҲиҒ”еҗҲеӣҪгҖҠдј‘й—Іе®Әз« гҖӢгҖӮ)

жҢүз…§зӨҫдјҡеӯҰ家зҡ„иҜҙжі•пјҢдәәзҡ„з”ҹжҙ»еҸҜеҲҶдёә: в‘ зәҰжқҹжҖ§ж—¶й—ҙгҖӮе…¶дёӯеҸҲеҲҶдёәз”ҹзү©жң¬иғҪж—¶й—ҙ(еҰӮзқЎзң гҖҒйҘ®йЈҹзӯү)е’ҢзӨҫдјҡжҖ§ж—¶й—ҙпјҲеҰӮе·ҘдҪңгҖҒеҸ—ж•ҷиӮІе’ҢзӨҫдјҡд№үеҠЎжҙ»еҠЁзӯү)пјӣв‘Ўдј‘й—Іж—¶й—ҙ(еҸҲз§°дёәвҖңиҮӘз”ұж—¶й—ҙвҖқ)гҖӮ

вҖңдј‘й—ІвҖқзҡ„иӢұиҜ‘жҳҜLeisureпјҢиҜӯжәҗдәҺжӢүдёҒиҜӯзҡ„LicereпјҢж„ҸжҢҮз”ҹдә§еҠіеҠЁеҗҺзҡ„иҮӘз”ұж—¶й—ҙжҲ–иҮӘз”ұжҙ»еҠЁпјҢеҢ…еҗ«ж—¶й—ҙдёҺжҙ»еҠЁдёӨдёӘеұӮйқўгҖӮжі•еӣҪзӨҫдјҡеӯҰ家жқң马兹еҹғ(Joffre Dumazedier)еңЁгҖҠиө°еҗ‘дј‘й—Ізҡ„зӨҫдјҡгҖӢдёҖд№ҰдёӯжҸҗеҮәдәҶд»–зҡ„дј‘й—Іи§Ӯ:вҖңжүҖи°“й—ІжҡҮпјҢе°ұжҳҜдёӘдәәд»Һе·ҘдҪңеІ—дҪҚгҖҒ家еәӯгҖҒзӨҫдјҡд№үеҠЎдёӯи§Ји„ұеҮәжқҘзҡ„ж—¶й—ҙпјҢдёәдәҶдј‘жҒҜпјҢдёәдәҶж¶ҲйҒЈпјҢжҲ–дёәдәҶеҹ№е…»дёҺи°Ӣз”ҹж— е…ізҡ„жҷәиғҪпјҢд»ҘеҸҠдёәдәҶиҮӘеҸ‘ең°еҸӮеҠ зӨҫдјҡжҙ»еҠЁе’ҢиҮӘз”ұеҸ‘жҢҘеҲӣйҖ еҠӣпјҢжҳҜйҡҸеҝғжүҖж¬Іжҙ»еҠЁзҡ„жҖ»з§°гҖӮвҖқ

дј‘й—Іжҙ»еҠЁжңҖжң¬иҙЁзҡ„зү№еҫҒжҳҜе®ғзҡ„иҮӘдё»жҖ§гҖҒиҮӘз”ұжҖ§гҖҒж¶ҲйҒЈжҖ§е’ҢеҸӮдёҺжҖ§гҖӮз”ұдәҺдәә们зҡ„ең°дҪҚгҖҒйҳ…еҺҶе’Ңд»·еҖји§Ӯеҝөзҡ„дёҚеҗҢпјҢи§ҰеҸ‘е…¶дј‘й—Ізҡ„еҠЁжңәд№ҹеҗ„ејӮпјҡдёәж»Ўи¶ідёӘдәәз”ҹзҗҶе’ҢеҝғзҗҶзҡ„жҹҗз§ҚйңҖжұӮпјҢжҲ–дёәжұӮзҹҘпјҢжҲ–дёәе®ЎзҫҺпјҢжҲ–дёәзӨҫдәӨпјҢжҲ–дёәдҝғиҝӣ家еәӯзҡ„е’Ңи°җпјҢжҲ–дёәиЎЁзҺ°иҮӘжҲ‘гҖҒе®һзҺ°иҮӘжҲ‘вҖҰвҖҰ

еңЁдёҮеҚғдё–з•ҢгҖҒиҠёиҠёдј—з”ҹдёӯпјҢиҷҪдёҚд№ҸжңүдәәеңЁдј‘й—Іжҙ»еҠЁдёӯд»ҺдәӢиөҢеҚҡгҖҒиүІжғ…гҖҒиҝ·дҝЎ(дёҚеҢ…жӢ¬жӯЈеёёзҡ„е®—ж•ҷдҝЎд»°е’Ңи§ӮиөҸе®—ж•ҷж–ҮеҢ–вҖ”вҖ”дҪңиҖ…жіЁ)е’ҢеҗёжҜ’д№Ӣзұ»йў“еәҹиЎҢдёәеҸҠе…¶д»–дҪҺзә§и¶Је‘іжҙ»еҠЁпјҢдҪҶжҖ»дҪ“дёҠзңӢпјҢдј‘й—Іжҙ»еҠЁжҳҜз§ҜжһҒгҖҒеҒҘеә·гҖҒеҗ‘дёҠзҡ„пјҢиғҪж„үжӮҰиә«еҝғгҖҒз„•еҸ‘зІҫзҘһпјҢеҒҘе…ЁдҪ“йӯ„гҖҒй”»зӮјж„Ҹеҝ—пјҢдё°еҜҢйҳ…еҺҶгҖҒејҖйҳ”зңјз•ҢгҖҒе№ҝдәӨжңӢеҸӢгҖҒеңҶ满家еәӯпјҢеҸҜдҝғиҝӣзӨҫдјҡзҡ„зҘҘе’ҢгҖҒдәӨжөҒе’ҢиҝӣжӯҘгҖӮ

йғҪеёӮеұ…ж°‘зҡ„дј‘й—Іжҙ»еҠЁеӨ§иҮҙеҸҜеҲҶдёәпјҲе®һйҷ…дёҠеҫҖеҫҖжҳҜеӨҚеҗҲеһӢжҲ–дәӨеҸүеһӢпјүпјҡжёёжҶ©еһӢпјҢеЁұд№җеһӢпјҢиҙӯзү©еһӢпјҢзҫҺйЈҹеһӢпјҢеҒҘиә«еһӢпјҢиүәжңҜеһӢпјҢзӨҫдәӨеһӢпјҢеӣһеҪ’иҮӘ然еһӢпјҢзІҫзҘһж…°и—үеһӢпјҲеҰӮиҝӣйҰҷжӢңдҪӣжҲ–ж•ҷе ӮзӨјжӢң)пјҢиҮӘжҲ‘иЎЁзҺ°еһӢ(жҲ–зӮ«иҖҖиҙўдә§ең°дҪҚпјҢжҲ–жҳҫзӨәжҠҖиғҪиғҶйҮҸзӯү)гҖӮ

д»Һдј‘й—Іжҙ»еҠЁзҡ„ж–№ејҸеҲҶпјҡеҚ•дҪ“еһӢпјҢ家еәӯеһӢпјҢзҫӨдҪ“еһӢгҖӮ

д»Һдј‘й—Із©әй—ҙеҲҶпјҡе®ӨеҶ…еһӢпјҢжҲ·еӨ–еһӢгҖӮд»Һи¶ӢеҠҝзңӢпјҢиҝҪжұӮзҺҜеўғиҙЁйҮҸгҖҒз»ҝиүІз©әй—ҙгҖҒз”ҹжҖҒе№іиЎЎзҡ„жҲ·еӨ–дј‘й—Іжҙ»еҠЁе°ӨеҸ—еҹҺеёӮеұ…ж°‘зҡ„йқ’зқҗгҖӮ

д»Һдј‘й—Іең°еҹҹеҲҶпјҡеёӮеҢәеһӢпјҢеёӮйғҠеһӢпјҢеӨ–ең°еһӢпјҢжө·еӨ–гҖҒеӣҪеӨ–еһӢгҖӮ

д»Һдј‘й—Іж—¶й—ҙеҲҶ:е№іж—Ҙе·ҘдҪңгҖҒ家еҠЎеҗҺзҡ„йӣ¶жҳҹз©әй—ІеһӢ(дё»иҰҒжҳҜеӨңз”ҹжҙ»)пјӣе‘Ёжң«е’ҢиҠӮж—ҘеһӢпјӣеҒҮжңҹеһӢ(е№ҙдј‘еҒҮгҖҒжҺўдәІеҒҮгҖҒе©ҡеҒҮгҖҒеҜ’жҡ‘еҒҮзӯү)гҖӮ

еӣӣгҖҒдј‘й—ІдёҺж—…жёё

йғҪеёӮпјҢе°Өе…¶жҳҜеӣҪйҷ…еӨ§йғҪеёӮпјҢжҳҜдёҖеӣҪжҲ–дёҖең°еҢәж”ҝжІ»гҖҒз»ҸжөҺгҖҒдәӨйҖҡгҖҒж–ҮеҢ–е’ҢеҜ№еӨ–дәӨжөҒзҡ„дёӯеҝғгҖӮзҺ°д»ЈеҢ–йғҪеёӮеҫҖеҫҖд№ҹжҳҜж—…жёёз®ЎзҗҶгҖҒжҺҘеҫ…гҖҒйӣҶж•Је’Ңиҫҗе°„дёӯеҝғгҖӮйғҪеёӮж—…жёёзҡ„зү№зӮ№д№ӢдёҖпјҢжҳҜеӣҪйҷ…ж—…жёёдёҺеӣҪеҶ…旅游并дёҫпјҢжҺҘеҫ…еӨ–жқҘж—…жёёиҖ…дёҺиҫ“еҮәжң¬ең°ж—…жёёиҖ…并дёҫпјҢжҳҜж—…жёёзӣ®зҡ„ең°дёҺе®ўжәҗдә§еҮәең°зҡ„з»ҹдёҖдҪ“гҖӮжң¬еёӮеұ…ж°‘зҡ„дј‘й—Іжҙ»еҠЁдёҺеӨ–жқҘжёёе®ўзҡ„ж—…жёёжҙ»еҠЁзҡ„дәӨз»Ү,жҳҜеҸ‘еұ•йғҪеёӮж—…жёёзҡ„дёҖеӨ§иҰҒзӮ№гҖӮ

дј‘й—ІдёҺж—…жёёжҳҜдёҖеҜ№еӯӘз”ҹе§җеҰ№гҖӮй—ІжҡҮж—¶й—ҙжҳҜж—…жёёзҡ„еҝ…иҰҒжқЎд»¶гҖӮжІЎжңүеҸҜиҮӘз”ұж”Ҝй…Қзҡ„й—ІжҡҮж—¶й—ҙпјҢе°ұжІЎжңүж—…жёёжҙ»еҠЁгҖӮж—…жёёжҳҜдј‘й—Ізҡ„еҪўејҸе’ҢжүӢж®өд№ӢдёҖпјҢиҖҢдё”жҳҜз»јеҗҲжҖ§зҡ„й«ҳеұӮж¬Ўзҡ„дј‘й—Іжҙ»еҠЁгҖӮе®ғеҸҜд»ҘжҠҠе•ҶеҠЎгҖҒдјҡи®®гҖҒеұ•зӨәгҖҒдҝ®еӯҰгҖҒж–ҮеҢ–зӯүеӨҡз§Қдё“дёҡжҙ»еҠЁдёҺдј‘й—Ізӣёз»“еҗҲпјҢжІЎжңүж—…жёёпјҢдј‘й—Іе°ұеӨұеҺ»дәҶе®ғзҡ„е…үеҪ©гҖӮ

дҪҶжҳҜпјҢдј‘й—ІдёҺж—…жёёдёҚиғҪз”»зӯүеҸ·гҖӮе®ғ们жҳҜдәӨеҸүе…ізі»жҲ–йғЁеҲҶйҮҚеҗҲе…ізі»гҖӮ科еӯҰең°иҜҙпјҢдәә们еңЁеұ…дҪҸең°зҡ„дј‘й—Іжҙ»еҠЁ(еҰӮжёёеӣӯгҖҒи§Ӯеү§гҖҒзңӢз”өеҪұгҖҒеҸӮи§Ӯеұ•и§ҲдјҡгҖҒйҖӣжёёд№җеңә)дёҚиғҪз§°д№Ӣдёәж—…жёёгҖӮеҸӘжңүзҰ»ејҖеұ…дҪҸең°еҲ°ејӮең°дёҖе®ҡж—¶й—ҙд»ҘдёҠпјҲеҰӮиҝҮеӨң)зҡ„дј‘й—Іжҙ»еҠЁпјҢжүҚз®—зңҹжӯЈзҡ„ж—…жёёгҖӮдёҘж јең°иҜҙпјҢеҸӘжңүд»Ҙи§Ӯе…үгҖҒеәҰеҒҮгҖҒеҒҘиә«гҖҒеЁұд№җгҖҒжҺўдәІи®ҝеҸӢдёәдё»иҰҒзӣ®зҡ„еҺ»ејӮең°зҡ„дј‘й—Іжҙ»еҠЁпјҢжүҚжҳҜжң¬жқҘж„Ҹд№үдёҠзҡ„ж—…жёёжҙ»еҠЁпјӣд»Ҙе…¬еҠЎгҖҒе•ҶеҠЎгҖҒж–ҮеҢ–гҖҒеӯҰд№ гҖҒиҖғеҜҹе’Ңз ”з©¶дёәдё»иҰҒзӣ®зҡ„зҡ„ж—…иЎҢпјҢе°Ҫз®Ўжңүдј‘й—ІеЁұд№җзҡ„жҙ»еҠЁеҶ…е®№пјҢдҪҶдёҚиғҪз§°д№Ӣдёәдј‘й—ІпјҢиҖҢжҳҜеёҰжңүдј‘й—ІиүІеҪ©зҡ„ж—…иЎҢжҲ–ж—…жёёгҖӮ

и®ӨиҜҶдј‘й—ІдёҺж—…жёёд№Ӣй—ҙзҡ„иҒ”зі»пјҢжҠҠдёәеӨ–жқҘжёёе®ўжңҚеҠЎзҡ„ж—…жёёи®ҫж–ҪдёҺдёәжң¬ең°еұ…ж°‘жңҚеҠЎзҡ„дј‘й—Іи®ҫж–ҪжңҖеӨ§йҷҗеәҰең°з»“еҗҲиө·жқҘпјҢд»ҘиҫҫеҲ°жңҖдҪізҡ„з»ҸжөҺж•ҲзӣҠе’ҢзӨҫдјҡж•ҲзӣҠгҖӮ

жіЁж„Ҹдј‘й—ІдёҺж—…жёёд№Ӣй—ҙзҡ„еҢәеҲ«пјҢеңЁйғҪеёӮжңҚеҠЎи®ҫж–Ҫе»әи®ҫдёӯжҳҺзЎ®еҗ„иҮӘзҡ„е®ўжәҗеёӮеңәе®ҡдҪҚпјҢйҖӮеҪ“ең°еҲ’еҲҶжң¬еёӮдј‘й—ІиҖ…е’ҢеӨ–жқҘж—…жёёиҖ…жңҚеҠЎзҡ„еңәжүҖеҸҠе…¶еҠҹиғҪе’Ңи®ҫж–Ҫзҡ„зү№жҖ§пјҢеҗҢж ·жҳҜдёәдәҶиҫҫеҲ°жңҖдҪізҡ„з»ҸжөҺж•ҲзӣҠе’ҢзӨҫдјҡж•ҲзӣҠгҖӮ

ж—ўиҰҒе…јйЎҫеҸҲиҰҒеҢәеҲҶжң¬еёӮеұ…ж°‘дёҺеӨ–жқҘжёёе®ўгҖҒжө·еӨ–жёёе®ўдёҺеӣҪеҶ…жёёе®ўзҡ„еӨҡеұӮйңҖиҰҒпјҢдҪҝжң¬ең°еұ…ж°‘дёҺеӨ–жқҘжёёе®ўж—ўиғҪе…ұеҗҢеҸӮдёҺпјҢеҸҲиғҪеҗ„еҫ—е…¶жүҖпјҢжҳҜйғҪеёӮж—…жёёжңҚеҠЎи®ҫж–Ҫе»әи®ҫдёӯйңҖиҰҒи®Өзңҹи§ЈеҶізҡ„дёҖдёӘиҜҫйўҳгҖӮ

жң¬еёӮеұ…ж°‘дј‘й—ІйңҖжұӮзҡ„иҝ…йҖҹеўһй•ҝпјҢиҰҒжұӮеңЁйғҪеёӮж—…жёёдёҡзҡ„е»әи®ҫдёӯжҠҠеёӮеҶ…дёҺиҝ‘йғҠзҡ„дј‘й—Іи®ҫж–Ҫе»әи®ҫе’Ңжң¬еёӮеұ…ж°‘зҡ„еӨ–еҮәж—…жёёж”ҫеңЁеҚҒеҲҶйҮҚиҰҒзҡ„ең°дҪҚгҖӮй•ҝжңҹд»ҘжқҘйғҪеёӮж—…жёёйғЁй—Ёзҡ„з®ЎзҗҶиҖ…е’Ңз»ҸиҗҘиҖ…еҸӘжіЁйҮҚжҺҘеҫ…еӣҪеӨ–е’ҢеӨ–ең°ж—…жёёиҖ…иҖҢеҝҪи§Ҷжң¬ең°еұ…ж°‘дј‘й—ІйңҖжұӮзҡ„еҖҫеҗ‘дәҹеҫ…зә жӯЈгҖӮеӣҪйҷ…ж—…жёёгҖҒеӣҪеҶ…жҺҘеҫ…ж—…жёёе’Ңжң¬еёӮеұ…ж°‘зҡ„дј‘й—Іж—…жёёдә’зӣёдҝғиҝӣгҖҒе…ұеҗҢеҸ‘еұ•жүҚжҳҜйғҪеёӮж—…жёёжҲҗзҶҹзҡ„ж Үеҝ—гҖӮ

дә”гҖҒдј‘й—ІдёҺйғҪеёӮе»әи®ҫ

йғҪеёӮе°Өе…¶жҳҜеӨ§йғҪеёӮдј‘й—Іе’Ңж—…жёёзҡ„еҶ…е®№гҖҒеҪўејҸгҖҒж ји°ғеҸҠи®ҫж–ҪпјҢеә”иҜҘеҸ‘жү¬жң¬ең°зү№иүІгҖҒеҲӣж—¶д»ЈжҪ®жөҒпјҢжҲҗдёәеұ•зӨәдёҖеӣҪгҖҒдёҖең°ж—¶д»ЈйЈҺиІҢе’ҢеҺҶеҸІж–ҮеҢ–зҡ„зӘ—еҸЈгҖӮ

еҺҶеҸІзҡ„еҲӣдјӨз»ҷжҲ‘еӣҪеҹҺеёӮе»әи®ҫз•ҷдёӢдәҶдёҚе°‘еҗҺйҒ—з—ҮгҖӮеңЁеёӮж”ҝе»әи®ҫж–№йқўпјҢйғҪеёӮдј‘й—ІеЁұд№җи®ҫж–Ҫзҡ„еҢ®д№Ҹе’Ңз®ҖйҷӢпјӣеңЁеҹҺеёӮдә§дёҡз»“жһ„дёҠпјҢйғҪеёӮдј‘й—ІжңҚеҠЎдёҡзҡ„ж»һеҗҺе’Ңи–„ејұпјҢжҳҜеӨҡж•°еҹҺеёӮзҡ„йҖҡз—…гҖӮиҝҷ10еӨҡе№ҙжқҘиҷҪжңүиҫғеӨ§ж”№е–„пјҢдҪҶиҝңиҝңдёҚиғҪж»Ўи¶іжӯЈеңЁе…ҙиө·зҡ„дј‘й—Іж—…жёёзғӯгҖӮеҪ“еҠЎд№ӢжҖҘжҳҜе…ҙе»әиӢҘе№ІеӨ§еһӢгҖҒй«ҳж°ҙе№ізҡ„дј‘й—Іжёёд№җйЎ№зӣ®пјҢд»Ҙж»Ўи¶іеӣҪеҶ…еӨ–жёёе®ўе’Ңжң¬еёӮж°‘дј—зҡ„зҺ°д»Јз”ҹжҙ»йңҖжұӮгҖӮдәҺжҳҜпјҢжҲ–жҙӢжҲ–еҸӨжҲ–еңҹзҡ„дәәйҖ жҷҜи§Ӯеә”иҝҗиҖҢз”ҹпјҢеӨ§жңүй”җдёҚеҸҜеҪ“д№ӢеҠҝгҖӮеҜ№жӯӨпјҢдёҡз•ҢдәәеЈ«дәҰе–ңдәҰеҝ§гҖӮе–ңзҡ„жҳҜеҺҶжқҘиў«и§ҶдёәвҖңзҺ©зү©дё§еҝ—вҖқзҡ„жёёд№җеңәжүҖз»ҲдәҺиў«зӨҫдјҡжүҝи®ӨпјҢдёәе…¬дј—з”ҹжҙ»д№Ӣеҝ…йңҖпјӣеҝ§зҡ„жҳҜиҙӘеӨ§жұӮе…ЁгҖҒз«һзӣёжЁЎд»ҝгҖҒзӣІзӣ®дёҠ马пјҢеҗҺжһңдёҚе®№д№җи§ӮгҖӮ

д»Һй•ҝиҝңзңӢпјҢиҰҒзңҹжӯЈеҸ‘жҢҘеӨ§йғҪеёӮзҡ„дј‘й—Іе’Ңж—…жёёеҠҹиғҪпјҢйҖӮеә”еӣҪйҷ…е’ҢеӣҪеҶ…дёӨж–№йқўзҡ„дј‘й—Іе’Ңж—…жёёйңҖжұӮпјҢеә”иҜҘд»ҘеӣҪйҷ…ж°ҙеҮҶдёәеқҗж ҮпјҢеңЁд»ҘдёӢеҮ дёӘж–№йқўд»Һж•ҙдҪ“дёҠеҠ ејәеҹҺеёӮе»әи®ҫпјҡ

1.еҹҺеёӮжҖ»дҪ“ж°ҙе№і

вҖ”вҖ”й«ҳеәҰеҸ‘иҫҫзҡ„еӣҪж°‘з»ҸжөҺгҖӮеңЁй«ҳ科жҠҖзҡ„еҹәзЎҖдёҠе»әз«Ӣзҡ„зҺ°д»ЈеҢ–е·ҘдёҡгҖҒзҺ°д»ЈеҢ–еҶңдёҡе’ҢжңҚеҠЎдёҡпјҢдёүз§Қдә§дёҡеҚҸи°ғеҸ‘еұ•пјҢ第дёүдә§дёҡйҖӮеәҰи¶…еүҚгҖӮ

вҖ”вҖ”е®ҢеӨҮзҡ„еҹҺеёӮеҹәзЎҖе»әи®ҫгҖӮе»әжңүеҸ‘иҫҫзҡ„дҝЎжҒҜгҖҒдәӨйҖҡгҖҒдҫӣж°ҙгҖҒдҫӣзғӯгҖҒдҫӣз”өе’Ңдҫӣж°”зі»з»ҹгҖӮ

вҖ”вҖ”й«ҳж°ҙе№ізҡ„еҹҺеёӮз®ЎзҗҶдҪ“зі»гҖӮе»әз«Ӣе®Ңж•ҙзҡ„еҹҺе»әгҖҒз»ҝеҢ–гҖҒдәӨйҖҡгҖҒжІ»е®үгҖҒйҳІзҒҫгҖҒйҳІз–«гҖҒеҢ»з–—дҝқеҒҘзӯүеёӮж”ҝй…ҚеҘ—зі»з»ҹгҖӮ

вҖ”вҖ”иүҜеҘҪзҡ„з”ҹжҖҒзҺҜеўғгҖӮеҗ„зұ»жұЎжҹ“еҫ—еҲ°жңүж•ҲйҳІжІ»пјҢз”ҹжҖҒе№іиЎЎдҝқжҢҒиүҜжҖ§еҫӘзҺҜгҖӮ

вҖ”вҖ”й«ҳе°ҡзҡ„зІҫзҘһж–ҮжҳҺгҖӮе…ЁеёӮжңүзҺ°д»ЈеҢ–зҡ„ж•ҷиӮІгҖҒж–ҮеҢ–гҖҒиүәжңҜгҖҒж–°й—»гҖҒдҪ“иӮІгҖҒеҚ«з”ҹе’ҢеЁұд№җи®ҫж–ҪпјҢе…ЁдҪ“еұ…ж°‘жңүиҫғй«ҳзҡ„ж–ҮеҢ–зҙ е…»гҖҒиүҜеҘҪзҡ„зӨјд»ӘзӨјиІҢгҖҒејәзғҲзҡ„ж—…жёёж„ҸиҜҶгҖӮе»әжңүеӣҪ家зә§д№ғиҮіеӣҪйҷ…зә§зҡ„дјҡи®®еҺ…гҖҒеұ•и§ҲйҰҶгҖҒеҚҡзү©йҰҶгҖҒ科жҠҖйҰҶгҖҒеӣҫд№ҰйҰҶгҖҒдҪ“иӮІйҰҶгҖҒй«ҳзӯүеӯҰеәңгҖҒеӨ§еү§йҷўеҸҠеҹҺеёӮдёӯеҝғе№ҝеңәзӯүгҖӮ

вҖ”вҖ”й«ҳж°ҙе№ізҡ„еӣҪйҷ…еҢ–зҺҜеўғгҖӮз¬ҰеҗҲеӣҪйҷ…ж ҮеҮҶзҡ„еҹҺеёӮеӣҫеҪўж ҮиҜҶзі»з»ҹ,и·ҜеҗҚзүҢгҖҒжҢҮзӨәзүҢе’Ңе•Ҷеә—жӢӣзүҢеқҮжңүдёӯеӨ–ж–ҮеҜ№з…§гҖӮз”ЁеӨ–иҜӯж’ӯж”ҫзҡ„е№ҝж’ӯз”өи§ҶпјҢз”ЁеӨ–ж–ҮеҮәзүҲзҡ„жҠҘеҲҠгҖҒең°еӣҫе’Ңе®Јдј е“ҒгҖӮеёӮж°‘еҹәжң¬жҷ®еҸҠеӨ–иҜӯпјҢжңүејәзғҲзҡ„еӣҪйҷ…ж„ҸиҜҶпјҢжҮӮеҫ—еӣҪйҷ…зӨјд»Әзҡ„еҹәзЎҖзҹҘиҜҶгҖӮ

2.ж—…жёёиө„жәҗејҖеҸ‘е’Ңдј‘й—ІжңҚеҠЎи®ҫж–Ҫе»әи®ҫ

вҖ”вҖ”ж·ұеұӮж¬ЎгҖҒе…ЁйқўејҖеҸ‘еҗ„зұ»ж—…жёёиө„жәҗпјҢеҪўжҲҗзӢ¬е…·зү№иүІзҡ„ж—…жёёдә§е“Ғзі»еҲ—пјҢиҮӘ然зҡ„е’Ңдәәж–Үзҡ„гҖҒеҺҶеҸІзҡ„дёҺзҺ°д»Јзҡ„ж—…жёёйЎ№зӣ®дәӨзӣёиҫүжҳ ,ж°‘ж—Ҹзҡ„гҖҒең°ж–№зҡ„е’ҢеӣҪйҷ…зҡ„ж—…жёёжҷҜи§Ӯзӣёеҫ—зӣҠеҪ°гҖӮ

вҖ”вҖ”зҺ°д»ЈеҢ–зҡ„дәӨйҖҡдҪ“зі»иҲӘз©әгҖҒй“Ғи·ҜгҖҒе…¬и·Ҝе’Ңж°ҙиҝҗз»„жҲҗз«ӢдҪ“ејҸж—…жёёдәӨйҖҡзҪ‘з»ңгҖӮ

вҖ”вҖ”ж ҮеҮҶеҢ–зҡ„жҳҹзә§йҘӯеә—зі»еҲ—е’Ңйқһжҳҹзә§зҡ„йҘӯеә—гҖҒж—…зӨҫзҡ„ж ҮеҮҶеҢ–з®ЎзҗҶгҖӮдёәдј‘й—ІеәҰеҒҮиҖ…е’Ңе•ҶеҠЎдјҡи®®иҖ…жҸҗдҫӣеҠҹиғҪдёҚеҗҢзҡ„е®ҫйҰҶйҘӯеә—гҖӮ

вҖ”вҖ”е®Ңе–„зҡ„ж—…иЎҢзӨҫжңҚеҠЎзі»з»ҹгҖӮеӣҪйҷ…зҡ„дёҺеӣҪеҶ…зҡ„пјҢе…Ҙеўғзҡ„е’ҢеҮәеўғзҡ„,з»јеҗҲжҖ§зҡ„е’Ңдё“дёҡеҢ–зҡ„пјҢеӣўйҳҹзҡ„дёҺж•Је®ўзҡ„пјҢзӯүзӯүгҖӮ

вҖ”вҖ”д»Ҙең°ж–№йЈҺе‘ідёәдё»пјҢе…јеӨҮдёӯиҘҝгҖҒеҚ—еҢ—йЈҺе‘ізҡ„йӨҗйҘ®зі»еҲ—гҖӮ

вҖ”вҖ”еӨҡж ·еҢ–зҡ„ж–ҮеЁұдҪ“иӮІжҙ»еҠЁгҖҒй«ҳе“ҒдҪҚзҡ„дј‘й—ІгҖҒж—…жёёж–ҮеҢ–жҙ»еҠЁпјҢдё°еҜҢеӨҡеҪ©зҡ„еӨңз”ҹжҙ»гҖӮ

вҖ”вҖ”дј‘й—Іе’Ңж—…жёёе’ЁиҜўжңҚеҠЎзі»з»ҹгҖӮ

вҖ”вҖ”ж—…жёёиҙЁйҮҸз®ЎзҗҶзі»з»ҹгҖӮ

вҖ”вҖ”ж—…жёёе®үе…Ёе’Ңж•‘жҸҙзі»з»ҹпјҢж—…жёёиҖ…дәәиә«е’Ңиҙўдә§дҝқйҷ©еҲ¶еәҰгҖӮ

3.ж—…жёёгҖҒдј‘й—Ідёҡз»ҸиҗҘз®ЎзҗҶдҪ“еҲ¶

вҖ”вҖ”ж”ҝдјҒеҲҶејҖзҡ„иЎҢдёҡз®ЎзҗҶдҪ“еҲ¶е’ҢзҺ°д»ЈдјҒдёҡеҲ¶еәҰгҖӮеӨҡз§ҚжүҖжңүеҲ¶е№ізӯү并еӯҳе’ҢжңүеәҸз«һдәүзҡ„з»ҸиҗҘдҪ“еҲ¶гҖӮ

вҖ”вҖ”ж—…жёёгҖҒдј‘й—Ідёҡе…ЁйғЁд»Һдёҡдәәе‘ҳеёӮеңәеҢ–пјҢеҸҢеҗ‘йҖүжӢ©зҡ„иҮӘз”ұиҒҢдёҡеҲ¶еәҰгҖӮ

вҖ”вҖ”ж•һејҖеӣҪй—ЁгҖҒеҸҢеҗ‘ејҖж”ҫгҖӮж—ўжҠҠжө·еӨ–жёёе®ўиҜ·иҝӣжқҘпјҢд№ҹи®©жң¬еӣҪеұ…ж°‘иө°еҮәеҺ»пјӣж—ўжҠҠжө·еӨ–ж—…жёёгҖҒдј‘й—ІдјҒдёҡж”ҫиҝӣжқҘпјҢд№ҹи®©жң¬еӣҪжң¬еёӮж—…жёёгҖҒдј‘й—ІдјҒдёҡиө°еҮәеҺ»пјҢеҠ е…ҘеӣҪйҷ…еёӮеңәзҡ„еӨ§еҫӘзҺҜе’ҢеӨ§з«һдәүгҖӮ

вҖ”вҖ”дёҺеӣҪйҷ…ж ҮеҮҶе’Ң规иҢғйҖҗжӯҘжҺҘиҝ‘гҖҒе…ЁйқўжҺҘиҪЁгҖӮж—…жёёе’Ңдј‘й—ІдёҡеҸҠе…¶иЎҢдёҡз®ЎзҗҶгҖҒдјҒдёҡз»ҸиҗҘгҖҒ法规еҲ¶еәҰгҖҒжңҚеҠЎжҺҘеҫ…зҡ„иҪҜ件ж ҮеҮҶе’ҢиҪҜ件ж°ҙе№ігҖҒз®ЎзҗҶе’ҢжңҚеҠЎдәәе‘ҳзҡ„еҹ№и®ӯгҖҒеӣҪеҶ…ж—…жёёе’ҢеӣҪйҷ…ж—…жёёзҡ„д»·ж јпјҢйҖҗжӯҘжҺҘиҝ‘пјҢжңҖз»Ҳе®һзҺ°е…ЁйқўжҺҘиҪЁгҖӮ

вҖ”вҖ”еӨҡеұӮж¬Ўзҡ„еӣҪйҷ…еҗҲдҪңдҪ“еҲ¶гҖӮдёҺеӨ–еӣҪж—…жёёгҖҒдј‘й—Ідёҡз•Ңе»әз«Ӣж”ҝеәңгҖҒж°‘й—ҙгҖҒдјҒдёҡйҷўжүҖд№Ӣй—ҙеӨҡеұӮж¬ЎгҖҒеӨҡжё йҒ“зҡ„еӣҪйҷ…еҗҲдҪңдҪ“еҲ¶гҖӮ

жҖ»д№ӢпјҢйғҪеёӮе»әи®ҫе’ҢйғҪеёӮж—…жёёзҡ„еҶізӯ–еұӮе’Ңз®ЎзҗҶеұӮеә”ж”ҫејҖзңјз•ҢгҖҒз»ҹжҸҪе…ЁеұҖпјҢд»ҺеҹҺеёӮеҹәзЎҖи®ҫж–ҪгҖҒж—…жёёе’Ңдј‘й—Ізҡ„иЎҢдёҡз®ЎзҗҶгҖҒжңҚеҠЎй…ҚеҘ—и®ҫж–ҪпјҢдәәеҠӣиө„жәҗејҖеҸ‘е’ҢеӣҪйҷ…еҗҲдҪңдҪ“еҲ¶зӯүж №жң¬зӮ№дёҠз ҙйўҳпјҢеҶҷеҘҪ21дё–зәӘзҡ„жңҖеӨ§жңқйҳідә§дёҡвҖ”вҖ”йғҪеёӮж—…жёёе’Ңдј‘й—ІдёҡиҝҷзҜҮеӨ§ж–Үз« гҖҒж–°зҜҮз« гҖӮ

гҖҗеҪ•иҮӘгҖҠж—…еқӣеҝ§жҖқеҪ•гҖӢдёҠеҚ·185пҪһ190йЎөгҖ‘ |  еҚҒдәҢжҳҹеә§жңҲд»ҪиЎЁеӨ§жҸӯз§ҳеҝ«жқҘзңӢзңӢдҪ жҳҜ

еҚҒдәҢжҳҹеә§жңҲд»ҪиЎЁеӨ§жҸӯз§ҳеҝ«жқҘзңӢзңӢдҪ жҳҜ

еҗҚеҲ©еҸҢ收:иҝҷдәӣеЁұд№җз•ҢдәәеЈ«йғҪдёҠиҝҮзҰҸ

еҗҚеҲ©еҸҢ收:иҝҷдәӣеЁұд№җз•ҢдәәеЈ«йғҪдёҠиҝҮзҰҸ

еЁұд№җеҢ–иҗҘй”Җжңүж–°зҺ©жі•зңҹеҝ«д№җAPPи¶Је‘і

еЁұд№җеҢ–иҗҘй”Җжңүж–°зҺ©жі•зңҹеҝ«д№җAPPи¶Је‘і

жі•еӣҪеҮәйҒ“гҖҒеӣ жҲҸз”ҹжғ…зҡ„еЁұд№җеңҲгҖҢжЁЎиҢғ

жі•еӣҪеҮәйҒ“гҖҒеӣ жҲҸз”ҹжғ…зҡ„еЁұд№җеңҲгҖҢжЁЎиҢғ

гҖҗиЎҢдёҡиҒҡз„ҰгҖ‘йӣҶеҗҲиө„йҮ‘дҝЎжүҳзәіе…Ҙе…¶д»–

гҖҗиЎҢдёҡиҒҡз„ҰгҖ‘йӣҶеҗҲиө„йҮ‘дҝЎжүҳзәіе…Ҙе…¶д»–

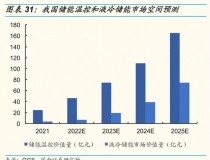

иЎҢдёҡиҒҡз„Ұ!еӮЁиғҪж¶ІеҶ·д»·еҖјжҡҙеўһ,жҲ–е°ҶжҲҗ

иЎҢдёҡиҒҡз„Ұ!еӮЁиғҪж¶ІеҶ·д»·еҖјжҡҙеўһ,жҲ–е°ҶжҲҗ

гҖҗиЎҢдёҡиҒҡз„ҰгҖ‘йҮҚеӨ§!ж¶үжҹҗдҝЎжүҳе…¬еҸё!7.

гҖҗиЎҢдёҡиҒҡз„ҰгҖ‘йҮҚеӨ§!ж¶үжҹҗдҝЎжүҳе…¬еҸё!7.

зңҒзә§дјҳз§ҖжЎҲдҫӢ!е№іжұҹе…ҘйҖү!

зңҒзә§дјҳз§ҖжЎҲдҫӢ!е№іжұҹе…ҘйҖү!