|

|

жғ…ж„ҹеҠіеҠЁ

жҜҸе№ҙзңҹйўҳдёӯйғҪдјҡжңүйӮЈд№ҲдёҖдәӣвҖңж–°йқўеӯ”вҖқпјҢжҲ–жқҘиҮӘдёҡз•ҢжңҖж–°е®һи·өпјҢжҲ–жқҘиҮӘеӯҰз•ҢжңҖеүҚжІҝпјҢдҪҶиҜҫжң¬дёҠеҚҙжҜ«ж— иёӘиҝ№гҖӮ й’ҲеҜ№иҝҷдәӣзҘһеҮәй¬јжІЎзҡ„иҖғзӮ№пјҢе°Ҹе°ҸзҸӯзү№жҺЁеҮәгҖҗ inж ёе°ҸиҜҚгҖ‘дё“ж ҸпјҢеё®дҪ жҗһе®ҡпјҒ

дҪ жҳҜеҗҰжіЁж„ҸиҝҮиҝҷдәӣдәәпјҢ并被他们欢еҝ«зҡ„жғ…ж„ҹжүҖж„ҹжҹ“вҖ”вҖ”

笑脸зӣёиҝҺгҖҒж— еҫ®дёҚиҮізҡ„жө·еә•жҚһжңҚеҠЎе‘ҳпјӣеҳҙи§’еј§еәҰгҖҒйһ иә¬и§’еәҰйғҪиў«з»ҹдёҖ规иҢғзҡ„з©әе§җпјӣзӣҙж’ӯй—ҙйҮҢзғӯжғ…жҙӢжәўең°жӢӣе‘јдҪ вҖңиҖҒй“Ғж…ўзӮ№еҲ’иө°вҖқзҡ„дё»ж’ӯпјӣзӨҫдәӨе№іеҸ°дёҠзңҹжғ…е®һж„ҹдёәзҲұиұҶжү“жҠ•зҡ„зІүдёқвҖҰвҖҰ

еңЁиҝҷдәӣйІңжҙ»зҡ„笑脸дёӯпјҢж—¶еёёеӣҙз»•дёӘдәәзҡ„иҙҹйқўжғ…з»Әдјјд№Һд»ҺжңӘеӯҳеңЁпјҢеңЁиӮүзңјеҸҜи§Ғзҡ„еұӮйқўдёҠпјҢвҖңеҝ«д№җвҖқжүҚжҳҜз”ҹжҙ»зҡ„еёёжҖҒгҖӮ

дҪҶеңЁвҖңжғ…ж„ҹеҠіеҠЁвҖқзҡ„з ”з©¶иҖ…зңӢжқҘпјҢ йӮЈдәӣжқҘиҮӘйҷҢз”ҹдәәзҡ„е–„ж„ҸгҖҒеҫ®з¬‘е’Ңеҝ«д№җпјҢж—©е·ІеңЁжҡ—дёӯж ҮеҘҪдәҶд»·ж јгҖӮ

жң¬жңҹinж ёе°ҸиҜҚе°ұд»ҺзҗҶи®әжәҗжөҒеҮәеҸ‘пјҢиҫЁжһҗ вҖңжғ…ж„ҹеҠіеҠЁвҖқгҖҒвҖңжғ…з»ӘеҠіеҠЁвҖқдёҺвҖңж•°еӯ—еҠіеҠЁвҖқзҡ„еҢәеҲ«дёҺе…іиҒ”пјҢ并д»ҺжЎҲдҫӢеҲҮе…ҘпјҢеё®дҪ ж·ұеҢ–еҜ№иҝҷдёҖзҗҶи®әзҡ„зҗҶи§ЈгҖӮ

01

жҰӮеҝөжәҜжәҗ

20дё–зәӘ70е№ҙд»Јд»ҘеҗҺпјҢдјҙйҡҸзқҖзҺ°д»ЈжңҚеҠЎдёҡзҡ„е…ҙиө·пјҢеҠіеҠЁиҝҮзЁӢдёӯзҡ„жғ…з»ӘжҺ§еҲ¶й—®йўҳйҖҗжёҗжҳҫзҺ°гҖӮ зҫҺеӣҪзӨҫдјҡеӯҰ家йңҚиө«еёҢе°”еҫ·пјҲArlie Russell HochschildпјүжҸҗеҮә жғ…з»ӘеҠіеҠЁ пјҲemotional laborпјүжҰӮеҝөпјҢйҖҡиҝҮеҜ№иҲӘз©әе…¬еҸёз©әд№ҳдәәе‘ҳжҸҗдҫӣеҫ®з¬‘жңҚеҠЎзҡ„з ”з©¶еҸ‘зҺ°пјҢйҷӨдәҶдҪ“еҠӣе’Ңи„‘еҠӣеҠіеҠЁеӨ–пјҢиҝҷдәӣжңҚеҠЎдёҡе·ҘдҪңдәәе‘ҳиҰҒйҒөд»Һе…¬еҸёзҡ„зӣёе…іи§„е®ҡд»ҳеҮәжғ…з»ӘеҠіеҠЁпјҢд»ҘдҝқиҜҒд№ҳе®ўе§Ӣз»Ҳж„ҹеҸ—еҲ°жқҘиҮӘз©әд№ҳдәәе‘ҳзҡ„жӯЈйқўжғ…з»ӘгҖӮ

йңҚиө«еёҢе°”еҫ·и®Өдёәжғ…з»ӘеҢ…еҗ«дёӨз§ҚеұһжҖ§пјҢ еҚіе•Ҷе“ҒеұһжҖ§е’ҢзӨҫдјҡз¬ҰеҸ·еұһжҖ§гҖӮйҰ–е…ҲпјҢжғ…з»Әе…·жңү е•Ҷе“ҒеұһжҖ§пјҡе‘ҳе·ҘйҖҡиҝҮи°ғиҠӮжғ…з»ӘеңЁжғ…з»ӘеҠіеҠЁдёӯдәӨжҚўжҠҘй…¬гҖӮе…·дҪ“зҡ„и°ғиҠӮзӯ–з•ҘеҲҶдёә иЎЁеұӮиЎЁжј”пјҲsurface actingпјүе’Ңж·ұеұӮиЎЁжј”пјҲdeep actingпјүпјҢеүҚиҖ…жҢҮе‘ҳе·Ҙи°ғж•ҙйЎҫе®ўеҸҜи§Ғзҡ„иЎЁеұӮжғ…з»ӘеҰӮйқўйғЁиЎЁжғ…пјҢеҗҺиҖ…жҳҜе‘ҳе·Ҙдё»еҠЁи°ғиҠӮеҶ…еҝғжғ…з»Әж„ҹеҸ—пјҢеЎ‘йҖ еҮәвҖңжңҚеҠЎиҖ…вҖқзҡ„иҮӘжҲ‘и®ӨеҗҢпјҢиҝӣиҖҢиҪ¬еҸҳдёәеҗҲйҖӮзҡ„еӨ–еҢ–жғ…з»Әдј йҖ’з»ҷйЎҫе®ўгҖӮ

жғ…з»ӘеҠіеҠЁжҰӮеҝөе»әз«ӢеңЁжғ…з»Әе•ҶдёҡеҢ–зҡ„еүҚжҸҗд№ӢдёҠпјҢеҺҹжң¬еұһдәҺз§ҒдәәйўҶеҹҹзҡ„жғ…з»ӘиЎЁжј”иҝӣе…ҘеҲ°е…¬е…ұйўҶеҹҹпјҢйңҚиө«еёҢе°”еҫ·и®Өдёә иҝҷдёҖиғҪеҠӣиҝӣе…Ҙе…¬е…ұйўҶеҹҹдёӯиў«е•ҶдёҡеҲ©з”ЁпјҢжҲҗдёәе®һзҺ°е•ҶдёҡеҲ©зӣҠзҡ„е·Ҙе…·гҖӮ

е…¶ж¬Ў пјҢжғ…з»Әе…·жңүзӨҫдјҡз¬ҰеҸ·еұһжҖ§пјҢиҝҷи§ЈйҮҠдәҶе‘ҳе·ҘдёӘдҪ“жңҚд»Һжғ…з»ӘеҠіеҠЁз»„з»Ү规еҲҷзҡ„еҺҹеӣ гҖӮ дёӘдҪ“йңҖиҰҒеңЁзӨҫдјҡдә’еҠЁдёӯеҒҡеҮәз¬ҰеҗҲд»–дәәжҲ–зӨҫдјҡжңҹжңӣзҡ„иЎҢдёәжүҚиғҪиҺ·еҫ—и®ӨеҗҢпјҢйҖҡиҝҮе»әз«Ӣе’ҢйҒөеҫӘдёҖж•ҙеҘ—еҗҲд№ҺзӨҫдјҡ规иҢғзҡ„жғ…ж„ҹ规еҲҷпјҢдёӘдҪ“иғҪеӨҹеҜ№иҮӘе·ұиҝӣиЎҢвҖңеҚ°иұЎз®ЎзҗҶвҖқпјҢе°ҪйҮҸе‘ҲзҺ°еҮәд»–дәәжүҖжңҹжңӣзҡ„жғ…з»ӘзҠ¶жҖҒпјҢд»ҺиҖҢйҒҝе…ҚиҜёеӨҡйЈҺйҷ©гҖӮ

з»јдёҠпјҢжғ…з»ӘеҠіеҠЁз ”究йҖҡиҝҮеү–жһҗеҠіеҠЁиҖ…зҡ„жғ…з»Әж•ҙйҘ°иҝҮзЁӢпјҢжқҘеұ•зӨәеҠіеҠЁиҖ…еҰӮдҪ•иҝҗз”Ёжғ…з»Әиө„жәҗдёҺз»„з»ҮгҖҒйЎҫе®ўд№ғиҮіеҲ¶еәҰдә’еҠЁпјҢиҝӣиҖҢз»ҶеҢ–жғ…з»ӘдҪ“еҲ¶д»ҘејәеҢ–жғ…з»Әзҡ„дҪҝз”Ёд»·еҖјпјҢеҗҢж—¶еҮҸе°‘жғ…з»ӘиҖ—з«ӯзҡ„иҙҹйқўеҪұе“ҚгҖӮ

02

жҰӮеҝөиҫЁжһҗпјҡжғ…ж„ҹеҠіеҠЁгҖҒжғ…з»ӘеҠіеҠЁдёҺж•°еӯ—еҠіеҠЁ

жңҖж—©д»Һдј ж’ӯж”ҝжІ»з»ҸжөҺеӯҰи§’еәҰз ”з©¶еҸ—дј—зҡ„еӯҰиҖ…жҳҜж–°е·Ұжҙҫз»ҸжөҺеӯҰ家 иҫҫжӢүж–ҜВ·ж–ҜйәҰе…№пјҢд»–жҸҗеҮәзҡ„ вҖңзӣІзӮ№д№ӢдәүвҖқпјҲblind-spot debateпјүж Үеҝ—зқҖдј з»ҹзҡ„еҸ—дј—з ”з©¶ејҖе§Ӣеҗ‘еҸ—дј—еҠіе·Ҙз ”з©¶иҪ¬еҸҳгҖӮеңЁд»–зңӢжқҘпјҢ еҸ—дј—жҳҜеӨ§дј—дј ж’ӯе•Ҷе“ҒдҪ“зі»дёӯиў«еүҘеүҠзҡ„еҜ№иұЎпјҢйҷӨдәҶзқЎи§үж—¶й—ҙд»ҘеӨ–йғҪжҳҜе·ҘдҪңж—¶й—ҙгҖӮ

вҖңзӣІзӮ№д№ӢдәүвҖқдёҺдёҠж–ҮжҸҗеҲ° зҡ„вҖңжғ…з»ӘеҠіеҠЁвҖқз ”з©¶еҮ д№ҺжҳҜеҗҢдёҖж—¶жңҹеҮәзҺ°зҡ„пјҢвҖңжғ…з»ӘеҠіеҠЁвҖқзҡ„ жҰӮеҝөд№ҹйҖҗжёҗ被马е…ӢжҖқдё»д№үж”ҝжІ»з»ҸжөҺеӯҰзҡ„еӯҰиҖ…жүҖе…іжіЁпјҢ并被称дёәвҖңжғ…ж„ҹеҠіеҠЁвҖқпјҲaffective laborпјүгҖӮиҝҷдёҖж—¶жңҹзҡ„вҖңжғ…ж„ҹеҠіеҠЁвҖқеұһдәҺйқһзү©иҙЁеҠіеҠЁзҡ„延伸жҰӮеҝөпјҢе…¶дә§з”ҹе’ҢеҸ‘еұ•дёҺзҺ°д»Јиө„жң¬дё»д№үзҡ„еҸ‘еұ•зҙ§еҜҶиҒ”зі»пјҢ еёҰдёҠдәҶйІңжҳҺзҡ„ж”ҝжІ»з»ҸжөҺеӯҰиүІеҪ©гҖӮ

жҖ»д№ӢпјҢжғ…з»ӘеҠіеҠЁеұһдәҺжғ…ж„ҹзӨҫдјҡеӯҰзҡ„иҢғз•ҙпјҢдҫ§йҮҚдёӘдҪ“зҡ„вҖңе•Ҷе“ҒеҢ–вҖқдёҺвҖңиҮӘжҲ‘з®ЎзҗҶвҖқпјҢжҳҜдёҖз§Қд»ҘиҺ·еҸ–дәӨжҚўд»·еҖјдёәжңҖз»Ҳзӣ®зҡ„зҡ„гҖҒеҸҜйҮҸеҢ–зҡ„иҮӘжҲ‘ж”№йҖ дёҺиЎЁжј”зӯ–з•Ҙпјӣжғ…ж„ҹеҠіеҠЁжқҘжәҗдәҺ马е…ӢжҖқдё»д№үж”ҝжІ»з»ҸжөҺеӯҰпјҢдҫ§йҮҚиө„жң¬дё»д№үзӨҫдјҡиҜӯеўғдёӢдёӘдәәжғ…ж„ҹдёҺиө„жң¬з§ҜзҙҜгҖҒеҶҚз”ҹдә§зҡ„е…ізі»пјҢе…¶жң¬иҙЁжҳҜдёҖз§Қеү©дҪҷд»·еҖјеүҘеүҠзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮд»ҺеҠіеҠЁжҺ§еҲ¶жқҘзңӢпјҢжғ…з»ӘеҠіеҠЁдёҺжғ…ж„ҹеҠіеҠЁеҲҶеҲ«д»ЈиЎЁзқҖ вҖң规и®ӯзӨҫдјҡвҖқдёҺвҖңжҺ§еҲ¶зӨҫдјҡвҖқгҖӮ

дёҚиҝҮпјҢеҪ“еүҚдёӯеӣҪеӯҰз•ҢеҜ№вҖңжғ…ж„ҹеҠіеҠЁвҖқпјҲaffective laborпјүе’ҢвҖңжғ…з»ӘеҠіеҠЁвҖқпјҲemotional laborпјүжІЎжңүе…¬и®Өзҡ„жҰӮеҝөеҲҶйҮҺпјҢеӣ жӯӨеҜ№иҝҷдёӨдёӘжҰӮеҝөзҡ„е…ізі»е’ҢеҸҳиҝҒз®ҖеҚ•дәҶи§ЈеҚіеҸҜгҖӮ

жӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜпјҢйҡҸзқҖзӨҫдәӨеӘ’дҪ“зҡ„еҸ‘еұ•е’ҢиҮӘеӘ’дҪ“зҡ„еҮәзҺ°пјҢеӯҰиҖ…们и®ӨиҜҶеҲ° вҖңжҠҖжңҜеҶіе®ҡи®әвҖқе·Із»ҸдёҚиғҪи§ЈеҶіеҪ“еүҚзҡ„зӨҫдјҡзҺ°е®һй—®йўҳпјҢйҖҗжёҗејҖе§ӢдәҶеҜ№ вҖңж•°еӯ—еҠіеҠЁвҖқпјҲdigital laborпјүзҡ„и®Ёи®әгҖӮ

ж•°еӯ—еҠіеҠЁиҝҷдёҖжҰӮеҝөз”ұиҺ«ж–ҜеҸҜпјҲMoscoпјүгҖҒзҰҸе…Ӣж–ҜпјҲFuchsпјүзӯүеӯҰиҖ…жҸҗеҮәпјҢд»Һе№ҝд№үзҡ„жҰӮеҝөдёҠжҢҮд»ЈжүҖжңүдёҺдҝЎжҒҜдј ж’ӯжҠҖжңҜзҡ„з”ҹдә§гҖҒеҲҶй…Қе’ҢжңҚеҠЎзӣёе…ізҡ„еҠіеҠЁгҖӮеӯҰиҖ…们и®Өдёәе·Ҙдёҡиө„жң¬дё»д№үеҜ№е·Ҙдәәеү©дҪҷд»·еҖјзҡ„еүҘеүҠеңЁж•°еӯ—ж—¶д»ЈпјҢдҪ“зҺ°дёәж•°еӯ—еҠіе·Ҙзҡ„зІҫзҘһдёҺиӮүдҪ“жң¬иҙЁиў«еҪ“дёӢзҡ„з”өеӯҗзҪ‘з»ңе’Ңз”ҹзү©жҠҖжңҜејӮеҢ–гҖӮ

ж•°еӯ—еҠіеҠЁеҪўејҸеұһдәҺйқһз”ҹдә§еҠіеҠЁиҖ…пјҢиҖҢвҖңжғ…ж„ҹеҠіеҠЁвҖқд№ҹиў«и®ӨдёәжҳҜйқһзү©иҙЁеҠіеҠЁзҡ„еӯҗйӣҶгҖӮ йҡҸзқҖеҸ—дј—ж•°еӯ—еҠіеҠЁжҲҗдёәжҷ®йҒҚзҺ°зҠ¶пјҢз ”з©¶иҖ…ејҖе§Ӣж„ҲеҠ е…іжіЁдёҚеҗҢзҡ„еҸ—дј—зҫӨдҪ“д»ҘвҖңжғ…ж„ҹеҠіеҠЁвҖқзҡ„еҪўејҸеҸ—еҲ°еүҘеүҠзҡ„жӣҙеҠ е…·дҪ“зҡ„иҝҮзЁӢгҖӮиҝҷдёҖиҪ¬еҗ‘д№ҹжҠҳе°„еҮәж•°еӯ—дҝЎжҒҜж—¶д»ЈпјҢжҠҖжңҜжҺ§еҲ¶дёӢзҡ„ж–°еһӢеҠіеҠЁеҪўејҸејҖе§Ӣд»Һж•°еӯ—жҠҖжңҜеҗ‘дёӘдҪ“жғ…ж„ҹиҪ¬еҗ‘гҖӮ

03

дёҫдёӘж —еӯҗ?пјҡ

дҪңдёәвҖңжғ…ж„ҹеҠіеҠЁиҖ…вҖқзҡ„зҪ‘з»ңзӣҙж’ӯзІүдёқ

зҪ‘з»ңзӣҙж’ӯжһ„е»әдәҶйҡҗи”Ҫзҡ„еҠіеҠЁж—¶й—ҙжҺ§еҲ¶ж–№ејҸпјҢзІүдёқзҫӨдҪ“дёӯзҡ„еҠіе·ҘгҖҒе•Ҷе“ҒгҖҒжғ…ж„ҹгҖҒиө„жң¬д№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»еңЁзҪ‘з»ңзӣҙж’ӯдёӯиЎЁзҺ°еҫ—жӣҙеҠ жҳҺжҳҫпјҢе…¶еңЁеҠіеҠЁж—¶й—ҙеҶ…иҮӘж„ҝз§ҜжһҒеҸӮдёҺе·ҘдҪңе’Ңж¶Ҳиҙ№иҝҮзЁӢпјҢеҗҢж—¶жғ…ж„ҹжҖ§еҠіеҠЁеҚ дё»еҜјең°дҪҚпјҢ зІүдёқзҫӨдҪ“зҡ„еҠіеҠЁиҝҮзЁӢејҖе§Ӣд»ҺвҖңж•°еӯ—еҠіе·ҘвҖқеҗ‘вҖңжғ…ж„ҹеҠіеҠЁвҖқиҪ¬еҢ–гҖӮ

е№іеҸ°жҸҗдҫӣдәҶеҲ¶еәҰжҖ§зҡ„жңәеҲ¶е’ҢжЎҶжһ¶пјҢжӣҙеҘҪең°еҲ©з”ЁзІүдёқеҸ—дј—зҡ„ вҖңжғ…ж„ҹеҠіеҠЁвҖқдёәиө„жң¬еӨҚеҲ¶иө„жң¬гҖӮзҺ°еҰӮд»Ҡзҡ„зӣҙж’ӯзӨјзү©жү“жҰңеӨҡдёәдё»ж’ӯиҝһйәҰPKзҡ„еҪўејҸгҖӮдёҖж–№йқўпјҢзІүдёқеҸ—дј—йҖҡиҝҮйҖҒзӨјжү“жҰңзҡ„иЎҢдёәиҜҒжҳҺиҮӘе·ұе’Ңдё»ж’ӯзҡ„е…ізі»пјҢејәи°ғиҮӘе·ұзҡ„еӯҳеңЁпјӣеҸҰдёҖж–№йқўпјҢзӣҙж’ӯе№іеҸ°е’ҢзҪ‘з»ңдё»ж’ӯиғҪеӨҹд»ҺиҷҡжӢҹзӨјзү©дёӯзӣҙжҺҘиҺ·еҫ—收зӣҠгҖӮ зІүдёқзҡ„жғ…ж„ҹеҠіеҠЁж— еҪўд№Ӣй—ҙжҲҗдёәж•°жҚ®жөҒйҮҸиө„жң¬пјҢиҝҷз§Қжғ…ж„ҹиҫ“еҮәзҡ„еҠіеҠЁж–№ејҸдёәе№іеҸ°иө„жң¬жҸҗдҫӣдәҶжәҗжәҗдёҚж–ӯзҡ„жөҒйҮҸеўһеҖје’Ңз»ҸжөҺеўһзӣҠгҖӮ

дҪңдёәж”Ҝж’‘зӣҙж’ӯе№іеҸ°иө„жң¬иҝҗиЎҢзҡ„йҮҚиҰҒеҠӣйҮҸпјҢзІүдёқеҸ—дј—дёҚд»…дҪңдёәеҸӮдёҺиҖ…гҖҒж¶Ҳиҙ№иҖ…пјҢд№ҹдҪңдёәз”ҹдә§иҖ…еҸӮдёҺе…¶дёӯгҖӮзІүдёқеҸ—дј—еңЁзӣҙж’ӯдёӯдә’еҠЁгҖҒзӮ№иөһгҖҒйҖҒзӨјгҖҒи°ғдҫғзӯүеӨҡе…ғзҡ„зҺ©жі•дёә他们жҸҗдҫӣдәҶзҺ°е®һз”ҹжҙ»дёӯдёҚиғҪиҺ·еҫ—зҡ„йҷӘдјҙж„ҹдёҺжғ…ж„ҹж”ҜжҢҒгҖӮиҖҢеҸҰдёҖж–№йқўпјҢ е№іеҸ°иө„жң¬е°ҶзІүдёқеҸ—дј—зҡ„еҝ иҜҡгҖҒе–ңж¬ўгҖҒеҘҪеҘҮеҝғгҖҒж¶Ҳиҙ№ж¬Ізӯүжғ…ж„ҹеҠіеҠЁеҪўејҸеҲ©з”ЁиҪ¬еҢ–дёәе…·жңүе•ҶдёҡеұһжҖ§зҡ„жқғеҠӣиө„жң¬пјҢи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„зІүдёқеҸ—дј—жҠ•е…ҘвҖңжғ…ж„ҹеҠіеҠЁвҖқ дёӯпјҢеҪўжҲҗдәҶе·ЁеӨ§зҡ„ вҖңзІүдёқжғ…ж„ҹз»ҸжөҺвҖқгҖӮ

иҜ»е®ҢиҝҷзҜҮж–Үз« пјҢдҪ еә”иҜҘеҜ№вҖңжғ…ж„ҹеҠіеҠЁвҖқгҖҒвҖңжғ…з»ӘеҠіеҠЁвҖқгҖҒвҖңж•°еӯ—еҠіеҠЁвҖқиҝҷдёҖзі»еҲ—жҰӮеҝөзҡ„е…·дҪ“еҶ…ж¶өгҖҒзҗҶи®әжәҜжәҗгҖҒеҢәеҲ«иҒ”зі»е’Ңеә”з”Ёж–№жі•йғҪжңүдәҶдёҖе®ҡзҡ„и®ӨиҜҶгҖӮ

еңЁеҲҶжһҗ ж•°еӯ—ж—¶д»Јзҡ„еҸ—дј—иЎҢдёәгҖҒе№іеҸ°еҠіеҠЁзӯүзҺ°иұЎж—¶пјҢжё…жҷ°ең°дҪҝз”ЁиҝҷдәӣжҰӮеҝөеҸҜдёәдҪ зҡ„зӯ”йўҳеҶҚж·»дә®зӮ№гҖӮ иҖғиҜ•еңЁеҚіпјҢеҝ«жҠҠиҝҷд»Ҫе№Іиҙ§йҖҹйҖҹ收е…ҘеӣҠдёӯеҗ§~

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®

[1]иғЎй№Ҹиҫү,дҪҷеҜҢејә.зҪ‘з»ңдё»ж’ӯдёҺжғ…ж„ҹеҠіеҠЁ:дёҖйЎ№жҺўзҙўжҖ§з ”究[J].ж–°й—»дёҺдј ж’ӯз ”з©¶,2019,26(02):38-61+126.

[2]йғӯе°Ҹе®ү,жқҺжҷ—.жғ…з»ӘеҠіеҠЁдёҺжғ…ж„ҹеҠіеҠЁпјҡжҰӮеҝөзҡ„иҜҜз”ЁгҖҒиҫЁжһҗеҸҠдәӨеҸүжҖ§и§ЈйҮҠ[J].ж–°й—»з•Ң,2021(12):56-68.

[3]еҲҳжҮҝз’Ү,дҪ•е»әе№і.д»ҺвҖңж•°еӯ—еҠіе·ҘвҖқеҲ°вҖңжғ…ж„ҹеҠіеҠЁвҖқ:зҪ‘з»ңзӣҙж’ӯзІүдёқеҸ—дј—зҡ„еҠіеҠЁйҖ»иҫ‘жҺўз©¶[J].еүҚжІҝ,2021(03):104-115.

2023жӢ©ж ЎжҢҮеҚ—пјҡ дәәеӨ§ дёЁжё…еҚҺ дёЁ еҢ—еёҲеӨ§ дёЁ зӨҫ科еӨ§ дёЁж°‘еӨ§ дёЁ жҡЁеӨ§ дёЁ еұұеӨ§ дёЁжӣҙеӨҡйҷўж Ў

2022з»ҸйӘҢеё–пјҡдәәеӨ§жҖ»еҲҶ第дёҖ дёЁдәәеӨ§еӯҰ硕第дёҖ дёЁ дәәеӨ§дё“硕第дёҖ дёЁ ж°‘еӨ§з¬¬дёҖ дёЁжҡЁеӨ§з¬¬еӣӣ дёЁеҢ—еёҲеӨ§дё“зЎ• дёЁ еҢ—еёҲеӨ§еӯҰзЎ• дёЁ жӣҙеӨҡй«ҳеҲҶз»ҸйӘҢиҙҙ

INж ёе°ҸиҜҚпјҡNFT дёЁ иҖіжңөз»ҸжөҺ

зғӯзӮ№йҖҹйҖ’пјҡ1-2жңҲ дёЁ 3жңҲ дёЁ 4жңҲ дёЁ5жңҲ дёЁ 6-7жңҲ дёЁ8жңҲ

и®әж–ҮйҖҹйҖ’пјҡ 6жңҲ дёЁ 7жңҲ дёЁеӘ’д»ӢеҢ–жІ»зҗҶ

ж–°дј еҸІзӘ—пјҡж–°и®°еӨ§е…¬жҠҘ дёЁ жҷ®еҲ©зӯ– дёЁжҲҳдәүдёҺе№ҝж’ӯ дёЁжӢүжүҺж–ҜиҸІе°”еҫ· дёЁ дёғеӨ•зү№иҫ‘ дёЁ еҠҹиғҪдё»д№ү дёЁ иҠқеҠ е“ҘеӯҰжҙҫ

иө„жәҗеҗҲиҫ‘пјҡиҖғзӮ№жўізҗҶ дёЁеёҰиҜ»еӨҚзӣҳ дёЁеҝ…иҜ»е…¬еҸ· дёЁж…•иҜҫзӣҳзӮ№ | дәәеӨ§еӯҰ硕第дёҖеҗҚи®Іеә§ дёЁ дәәеӨ§дё“硕第дёҖеҗҚи®Іеә§ |

ж·„еҚҡзҫҺйЈҹзҪ‘е…ҚиҙЈеЈ°жҳҺ

1.зүҲжқғеҪ’ж·„еҚҡзҫҺйЈҹзҪ‘жҲ–еҺҹдҪңиҖ…жүҖжңү;

2.иҪ¬иҪҪжҲ–иҖ…еј•з”Ёжң¬ж–ҮеҶ…е®№иҜ·жіЁжҳҺжқҘжәҗеҸҠеҺҹдҪңиҖ…;

3.еҜ№дәҺдёҚйҒөе®ҲжӯӨеЈ°жҳҺжҲ–иҖ…е…¶д»–иҝқжі•дҪҝз”Ёжң¬ж–ҮеҶ…е®№иҖ…пјҢжҲ‘们дҫқжі•дҝқз•ҷиҝҪ究жқғзӯүгҖӮе®ўжңҚеҫ®дҝЎ/QQпјҡ502650550

|

еҚҒдәҢжҳҹеә§жңҲд»ҪиЎЁеӨ§жҸӯз§ҳеҝ«жқҘзңӢзңӢдҪ жҳҜ

еҚҒдәҢжҳҹеә§жңҲд»ҪиЎЁеӨ§жҸӯз§ҳеҝ«жқҘзңӢзңӢдҪ жҳҜ

еҗҚеҲ©еҸҢ收:иҝҷдәӣеЁұд№җз•ҢдәәеЈ«йғҪдёҠиҝҮзҰҸ

еҗҚеҲ©еҸҢ收:иҝҷдәӣеЁұд№җз•ҢдәәеЈ«йғҪдёҠиҝҮзҰҸ

еЁұд№җеҢ–иҗҘй”Җжңүж–°зҺ©жі•зңҹеҝ«д№җAPPи¶Је‘і

еЁұд№җеҢ–иҗҘй”Җжңүж–°зҺ©жі•зңҹеҝ«д№җAPPи¶Је‘і

жі•еӣҪеҮәйҒ“гҖҒеӣ жҲҸз”ҹжғ…зҡ„еЁұд№җеңҲгҖҢжЁЎиҢғ

жі•еӣҪеҮәйҒ“гҖҒеӣ жҲҸз”ҹжғ…зҡ„еЁұд№җеңҲгҖҢжЁЎиҢғ

гҖҗиЎҢдёҡиҒҡз„ҰгҖ‘йӣҶеҗҲиө„йҮ‘дҝЎжүҳзәіе…Ҙе…¶д»–

гҖҗиЎҢдёҡиҒҡз„ҰгҖ‘йӣҶеҗҲиө„йҮ‘дҝЎжүҳзәіе…Ҙе…¶д»–

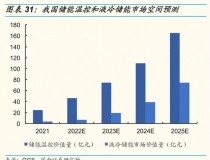

иЎҢдёҡиҒҡз„Ұ!еӮЁиғҪж¶ІеҶ·д»·еҖјжҡҙеўһ,жҲ–е°ҶжҲҗ

иЎҢдёҡиҒҡз„Ұ!еӮЁиғҪж¶ІеҶ·д»·еҖјжҡҙеўһ,жҲ–е°ҶжҲҗ

гҖҗиЎҢдёҡиҒҡз„ҰгҖ‘йҮҚеӨ§!ж¶үжҹҗдҝЎжүҳе…¬еҸё!7.

гҖҗиЎҢдёҡиҒҡз„ҰгҖ‘йҮҚеӨ§!ж¶үжҹҗдҝЎжүҳе…¬еҸё!7.

зңҒзә§дјҳз§ҖжЎҲдҫӢ!е№іжұҹе…ҘйҖү!

зңҒзә§дјҳз§ҖжЎҲдҫӢ!е№іжұҹе…ҘйҖү!