|

жҹҘзңӢ

1211

еӣһеӨҚ

0

еҪӯеҚ«еҚҺ | жғ…ж„ҹгҖҒж–ҮеҢ–дёҺиә«дҪ“пјҡдёӯеҢ»иҚҜж–ҮеҢ–зҺ°д»Јз ”究зҡ„жғ…ж„ҹдәәзұ» ... |

ж·„еҚҡзҫҺйЈҹзҪ‘е…ҚиҙЈеЈ°жҳҺ

1.зүҲжқғеҪ’ж·„еҚҡзҫҺйЈҹзҪ‘жҲ–еҺҹдҪңиҖ…жүҖжңү;

2.иҪ¬иҪҪжҲ–иҖ…еј•з”Ёжң¬ж–ҮеҶ…е®№иҜ·жіЁжҳҺжқҘжәҗеҸҠеҺҹдҪңиҖ…; 3.еҜ№дәҺдёҚйҒөе®ҲжӯӨеЈ°жҳҺжҲ–иҖ…е…¶д»–иҝқжі•дҪҝз”Ёжң¬ж–ҮеҶ…е®№иҖ…пјҢжҲ‘们дҫқжі•дҝқз•ҷиҝҪ究жқғзӯүгҖӮе®ўжңҚеҫ®дҝЎ/QQпјҡ502650550 | ||

еҚҒдәҢжҳҹеә§жңҲд»ҪиЎЁеӨ§жҸӯз§ҳеҝ«жқҘзңӢзңӢдҪ жҳҜ

еҚҒдәҢжҳҹеә§жңҲд»ҪиЎЁеӨ§жҸӯз§ҳеҝ«жқҘзңӢзңӢдҪ жҳҜ

еҗҚеҲ©еҸҢ收:иҝҷдәӣеЁұд№җз•ҢдәәеЈ«йғҪдёҠиҝҮзҰҸ

еҗҚеҲ©еҸҢ收:иҝҷдәӣеЁұд№җз•ҢдәәеЈ«йғҪдёҠиҝҮзҰҸ

еЁұд№җеҢ–иҗҘй”Җжңүж–°зҺ©жі•зңҹеҝ«д№җAPPи¶Је‘і

еЁұд№җеҢ–иҗҘй”Җжңүж–°зҺ©жі•зңҹеҝ«д№җAPPи¶Је‘і

жі•еӣҪеҮәйҒ“гҖҒеӣ жҲҸз”ҹжғ…зҡ„еЁұд№җеңҲгҖҢжЁЎиҢғ

жі•еӣҪеҮәйҒ“гҖҒеӣ жҲҸз”ҹжғ…зҡ„еЁұд№җеңҲгҖҢжЁЎиҢғ

гҖҗиЎҢдёҡиҒҡз„ҰгҖ‘йӣҶеҗҲиө„йҮ‘дҝЎжүҳзәіе…Ҙе…¶д»–

гҖҗиЎҢдёҡиҒҡз„ҰгҖ‘йӣҶеҗҲиө„йҮ‘дҝЎжүҳзәіе…Ҙе…¶д»–

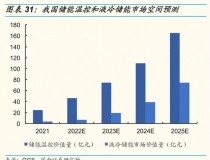

иЎҢдёҡиҒҡз„Ұ!еӮЁиғҪж¶ІеҶ·д»·еҖјжҡҙеўһ,жҲ–е°ҶжҲҗ

иЎҢдёҡиҒҡз„Ұ!еӮЁиғҪж¶ІеҶ·д»·еҖјжҡҙеўһ,жҲ–е°ҶжҲҗ

гҖҗиЎҢдёҡиҒҡз„ҰгҖ‘йҮҚеӨ§!ж¶үжҹҗдҝЎжүҳе…¬еҸё!7.

гҖҗиЎҢдёҡиҒҡз„ҰгҖ‘йҮҚеӨ§!ж¶үжҹҗдҝЎжүҳе…¬еҸё!7.

зңҒзә§дјҳз§ҖжЎҲдҫӢ!е№іжұҹе…ҘйҖү!

зңҒзә§дјҳз§ҖжЎҲдҫӢ!е№іжұҹе…ҘйҖү!